Articolo originariamente pubblicato il 14 giugno 2021

Rieditato per questo sito il 18 settembre 2021

A distanza di un po' di tempo dall'ultimo post (se non hai nulla da raccontare di nuovo meglio ascoltare gli altri), stante la necessità di festeggiare l'arrivo del "Cavallino" pacchi postali ruota nella mia collezione, ho pensato che miglior saluto al nuovo arrivato non potesse essere che un articolo ad esso dedicato. Non tanto per esaltarne inconfessabili virtù, povero dentellato relegato al ruolo dei "servizi" per cui era stato emesso, ma perché a ben leggere nei forum o sui social filatelici, molti nuovi appassionati, poco avvezzi all'approfondimento bibliografico di vecchio stampo, paiono piuttosto sorpresi delle differenze che intercorrono con il cugino stellato (di filigrana s'intende) in termini di quotazione o rabbrividiscono nell'apprendere che questo piccolo francobollo per pacchi postali rappresenti, a tutt'oggi, uno dei pezzi più ambiti della collezione repubblicana.

La quotazione e il numero Interessante anche un'analisi retrospettiva della sua quotazione: lo smilzo Sassone del 1965, nella sua XXIV edizione, ancora esitava ad offrire una quotazione certa del 1.000 lire emesso il 14 giugno del 1954 con filigrana ruota del secondo tipo e stampa calcografica, ben distinguibile quest'ultima all'occhio, rispetto ai valori della analoga serie per pacchi postali emessa tra il 1946 ed il 1951. Se però prendiamo un catalogo Unificato del 1978 vediamo che la quotazione ufficiale per il nostro "oltremare" allo stato di nuovo gomma integra si attesta a 950.000 lire, un valore di tutto rispetto se calcoliamo che all'epoca lo stipendio di un operaio si attestava intorno a 154.000 lire e che con 450 lire si poteva acquistare un chilo di pane. Il Sassone specializzato del 1990, passato attraverso le grandi stagioni dell'inflazione italiana, quota il nostro "Cavallino" nuovo "a due stelline" (MNH) a ben 4 milioni di vecchie lire italiane contro lo stipendio medio di un operaio salito a 1 milione e centomila lire e al prezzo di un chilogrammo di pane passato a 1.400/1.500 lire. In poco più di dieci anni quindi il nostro cavallo di razza quadruplica il proprio valore di catalogo, rispetto al pane che triplica di prezzo al consumo, ma che diventa più accessibile, si fa per dire, nel rapporto col salario medio degli italiani. Nell'anno 2005 dell'era dell'euro, l'enciclopedico Sassone volume 1, giunto alla sua sessantaquattresima edizione, pone la quotazione a 3.600 euro (4.500 con il bonus centratura), mentre il catalogo Unificato del 2006 quotava il dentellato a 3.300 euro (in salita a 4.700 per buona centratura). Venendo ai giorni nostri, l'Unificato 2021 pone l'attuale quotazione a 2.100 euro, con l'ormai consueto volo pindarico del ben centrato cui aggiunge ulteriori 1.000 euro. Rilevante balzo indietro, forse accompagnato dalle più recenti recessioni, non ultima la crisi pandemica che ha colpito il mondo intero.

A parere di Sebastiano Cilio, il quantitativo esistente di questo esemplare, tra quelli custoditi in collezione e quelli disponibili sul mercato, è al di sotto delle 10.000 unità, una cifra da considerarsi assai esigua per soddisfare tutti i collezionisti e che certamente costituisce il motivo della sua attuale quotazione, sia di catalogo, che di effettivo mercato.

Se però elaboriamo un tracciato statistico, sui dati dell'Istat, cercando di capire, sulla base dell'evoluzione del costo della vita dal 1978 (data della prima valutazione presa in esame) ai giorni nostri, basandoci sull'indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati, è interessante notare che le iniziali 950 mila lire di allora, oggi varrebbero qualcosa come 6.890.350 lire che, al cambio lira/euro, sono pari a 3.558 euro, con qualche centesimo al traino.

Una valorizzazione molto vicina alle quotazioni della prima decade del secondo millennio, ma un poco al di sotto dell'attuale quotazione. Di teorici esercizi da spiccia matematica di catalogo abbiamo trattato sino ad ora, tenuto ben presente che il prezzo di mercato che si osserva in questo periodo (giugno 2021) fa media intorno ai 1.300 euro.

L'uso del francobollo

Il servizio pacchi fu istituito sperimentalmente dalle Poste tedesche nel 1875, per consentire l’invio di merci ed oggetti anche in località non servite da Società ferroviarie, linee di navigazione ed altri trasportatori privati, gli unici che se ne occupavano a quell'epoca in tutto il mondo. Solo tre anni dopo, al Congresso di Parigi che vide la nascita dell’Unione Postale Universale, il servizio fu introdotto a livello internazionale, mentre per l’interno ogni Paese poteva lasciarne la gestione ai privati (cosa che fecero Francia e Gran Bretagna) o assumerla direttamente, come fece l’Italia dal 1º ottobre 1881.

Inizialmente, essendo previsti solo pacchi fino a 3 o 5 chilogrammi, era ammesso spedirne fino a tre allo stesso destinatario con un unico bollettino, in pratica uno stesso pacco suddiviso in più colli. Per oltre quarant'anni non fu imposta alcuna privativa su tale servizio; il monopolio di Stato fu stabilito solo dal 15 ottobre 1923 e soltanto sui pacchi fino a 20 kg. Dal 16 marzo 1925 furono ammessi per via aerea e dal 1° settembre 1936 per espresso. A causa della guerra, i pacchi aerei non furono più accettati dal 12 giugno 1940, mentre il peso massimo di quelli ordinari ed espressi fu limitato a 5 kg dal dicembre 1942, salvo per apparecchi ortopedici e protesi, ammessi fino a 10 kg. Con l’armistizio, il servizio fu poi totalmente sospeso, ripreso solo nella Repubblica Sociale, senza servizi accessori, e solo per l'invio di alcuni materiali, in genere sussidi sanitari ed ortopedici ai militari ed agli italiani in Germania.

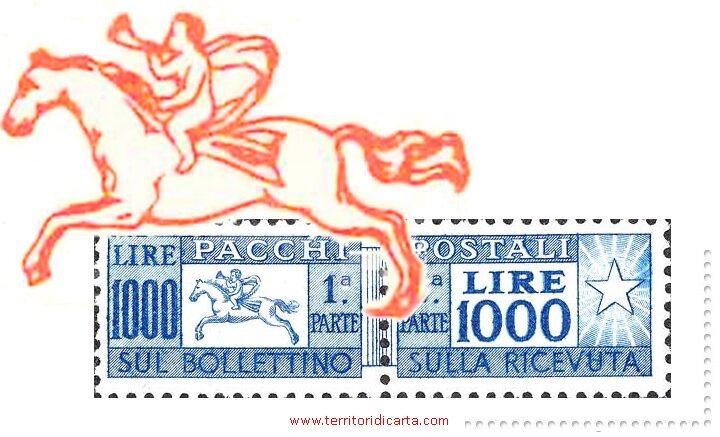

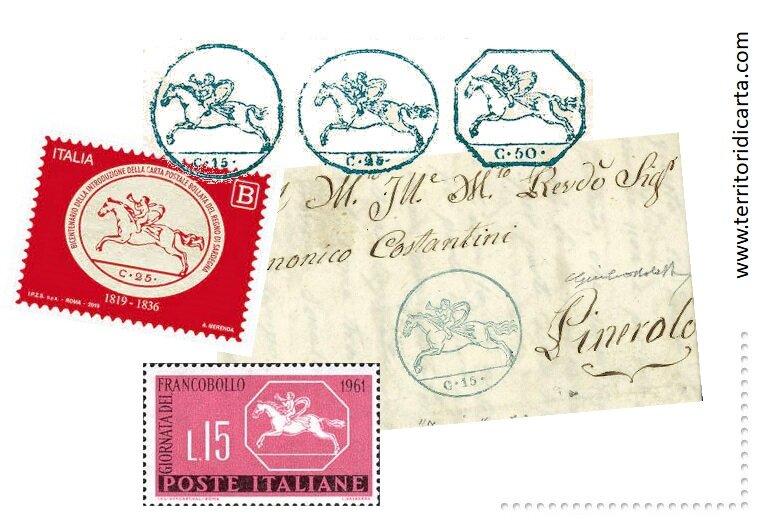

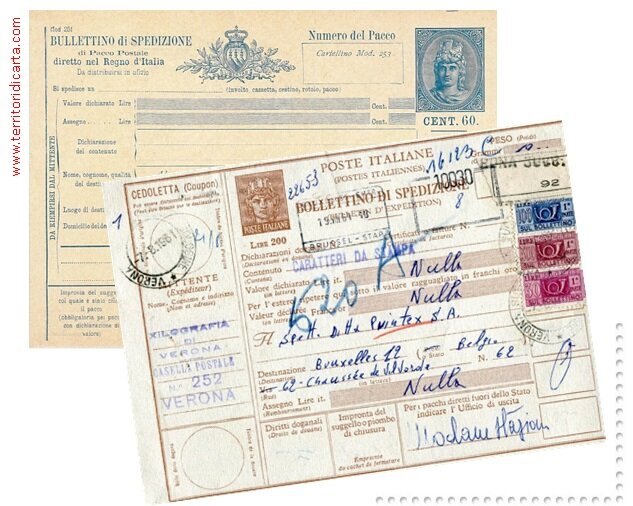

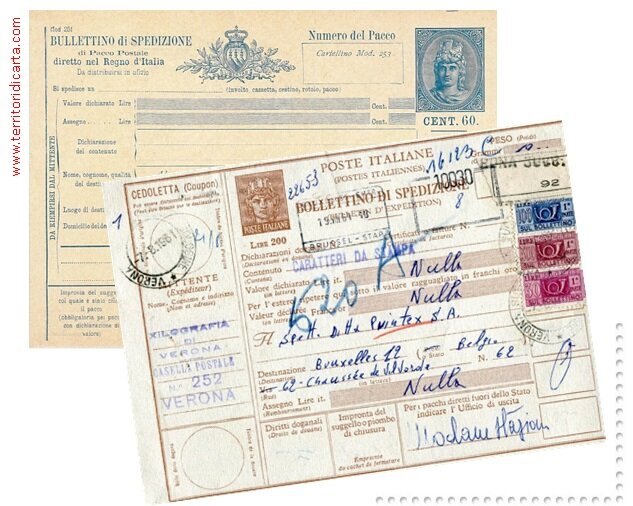

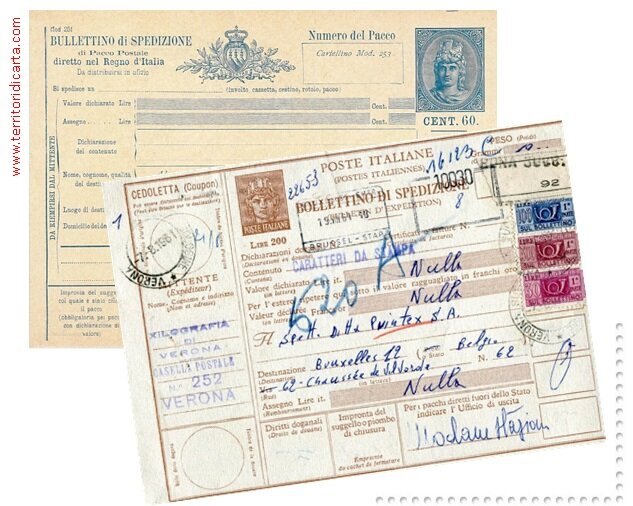

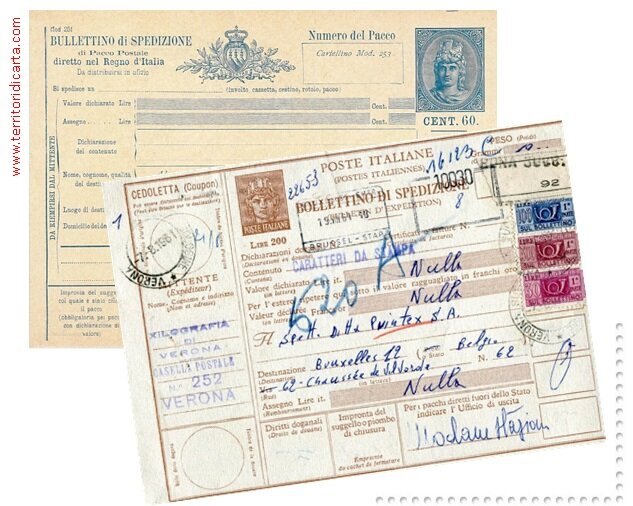

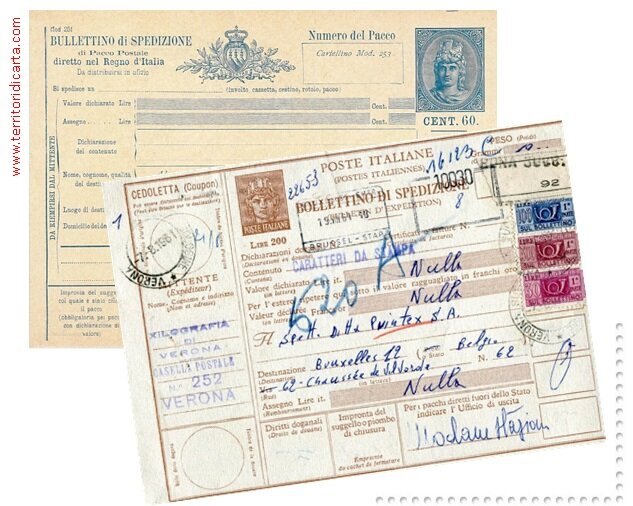

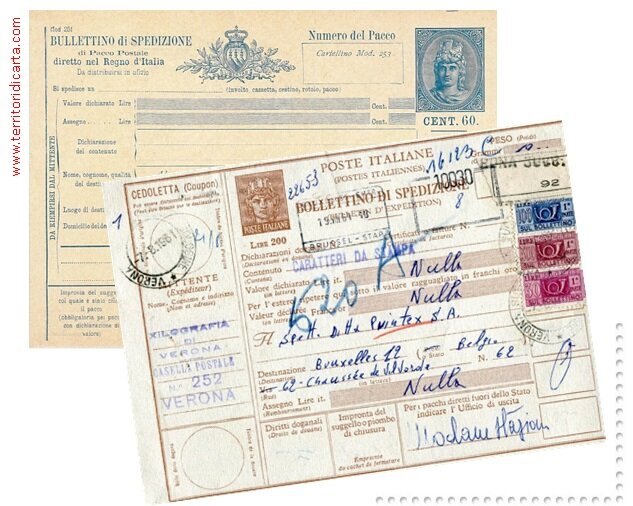

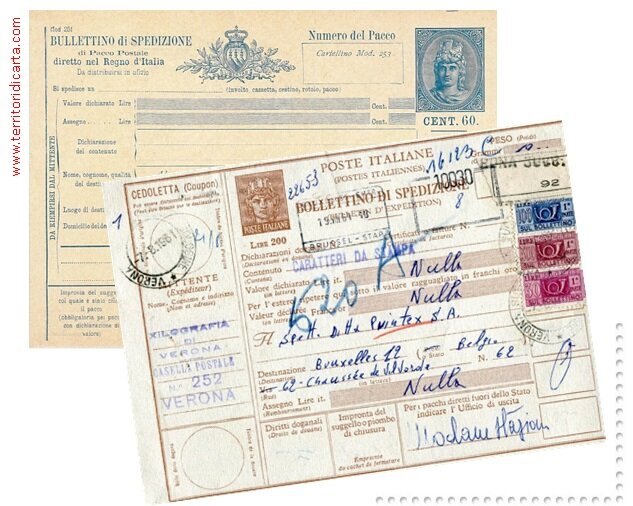

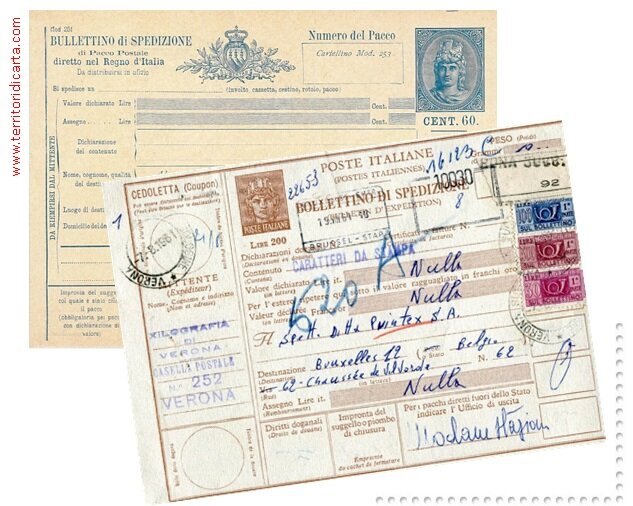

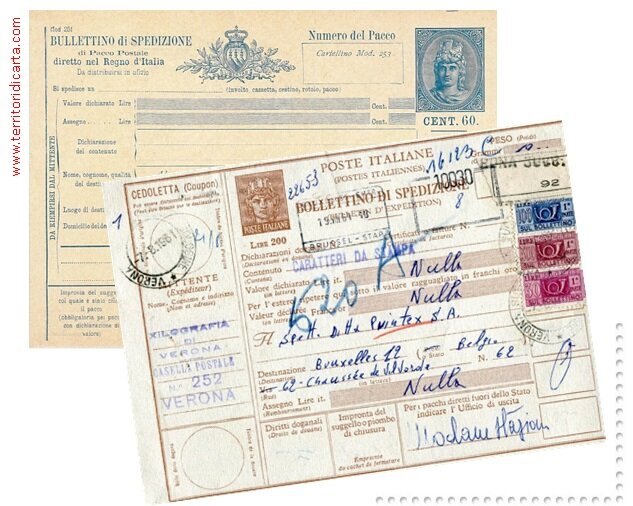

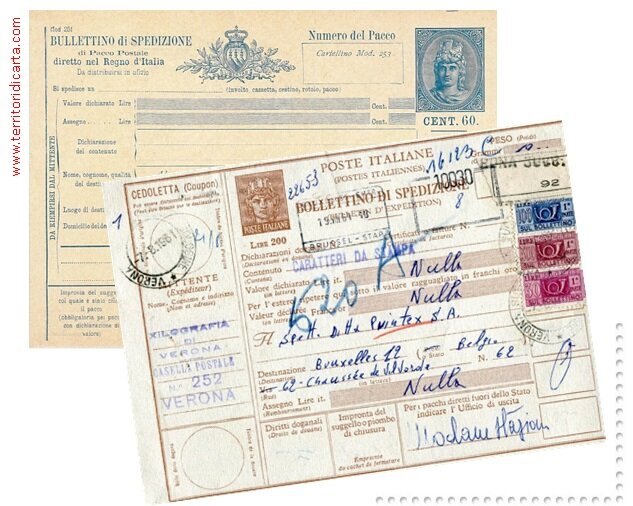

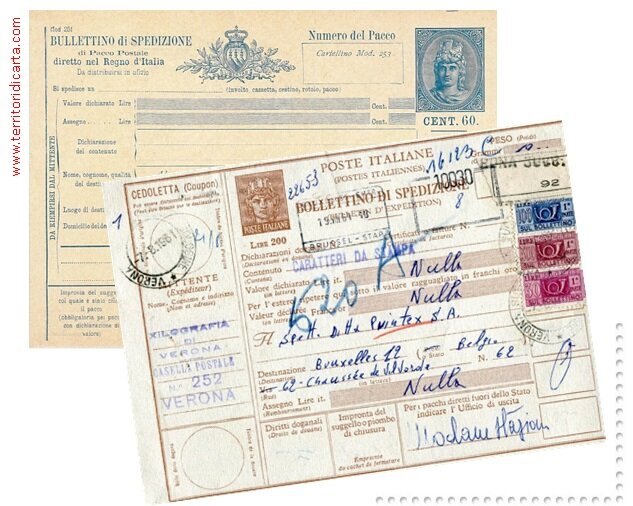

Per l’affrancatura dei pacchi postali si usarono, nel corso degli anni, svariati sistemi: inizialmente si impiegarono semplici moduli ed un bollo recante la dicitura "R.P.PAGATO". Dal 1º gennaio 1884 entrarono in uso dei nuovi bollettini che viaggiavano separatamente dal pacco, inizialmente affrancati con segnatasse. Dal 1º febbraio 1888 furono emessi i primi bollettini di spedizione con valore d’affrancatura (a segnare la nascita di una nuova serie di interi postali dalla vita effimera e poco longeva), che andavano eventualmente integrati con i normali francobolli. É solo nel luglio del 1914 che faranno la loro comparsa i francobolli a due sezioni, in cui era riportato il valore su entrambe le sezioni, da applicare a scavalco tra il bollettino e la sua ricevuta lasciando quindi una delle due sezioni su ognuno dei "documenti" postali: un'originalità assolutamente "Made in Italy".

Tralasciando l'evoluzione dei bollettini postali nel corso degli anni, va detto che il servizio dei pacchi postali, relativamente al periodo repubblicano, fu riattivato fra il luglio e l’agosto del 1946. Il nostro "cavallino" è quindi figlio del dopoguerra e della ricostruzione italiana. Vale all'emissione ben mille lire di facciale! Il classico corno di posta, sino a quel momento impiegato nei francobolli per pacchi postali, è stato sostituito da un “corriere a cavallo” posto sulla sezione di sinistra, il cavallino appunto.

Fu emesso (Decreto Ministeriale del 15 luglio 1953) per soddisfare le alte tariffe previste per spedire pacchi postali all'estero (il cui servizio riprese nel 1948) e, per molto tempo, fu trascurato dai collezionisti poiché, quello dei "servizi", è stato a lungo un settore di secondo piano per gli appassionati. Anche per questo il taglio, allora dal costoso valore nominale, passò sotto traccia. Fino a quando l'attenzione non si risvegliò d'improvviso ed inizio la corsa per portarsi in scuderia il cavallo di razza.

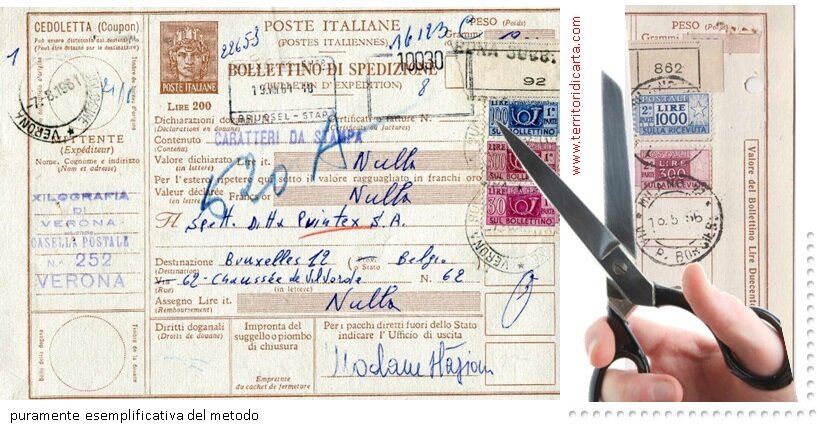

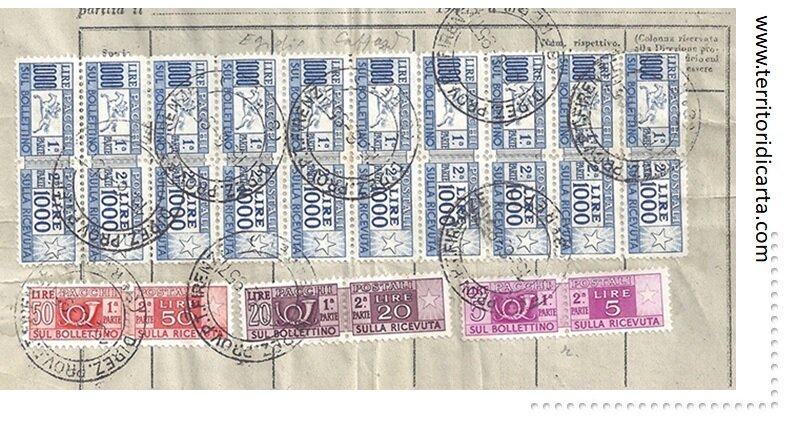

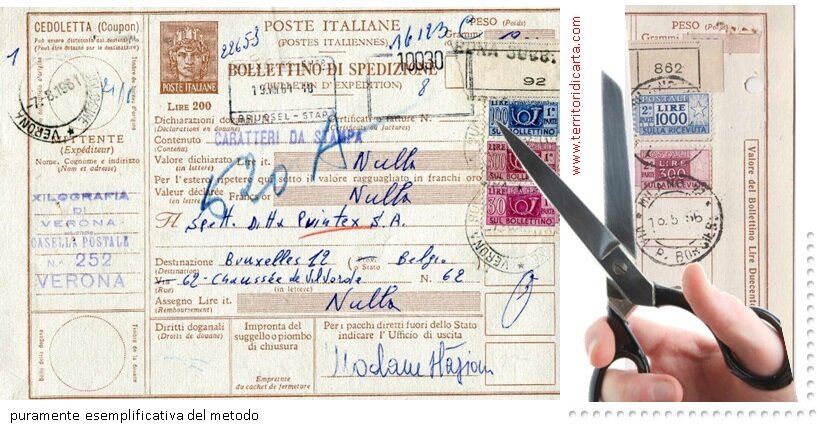

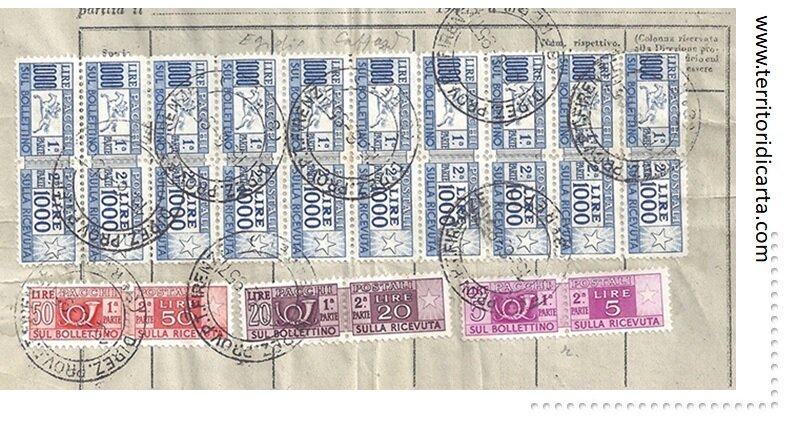

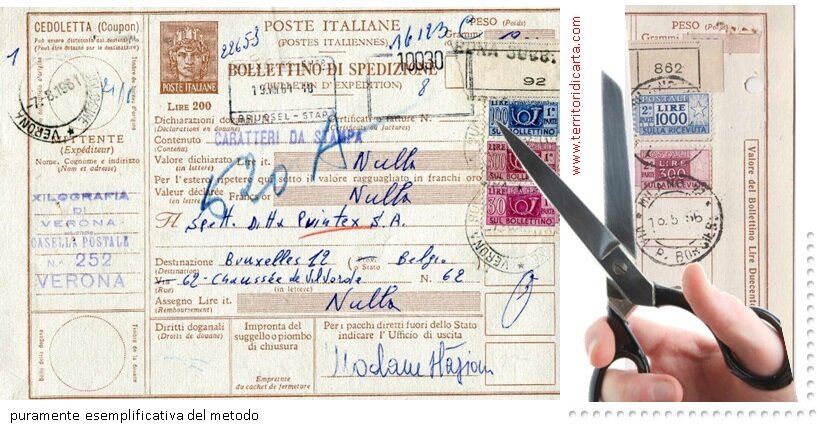

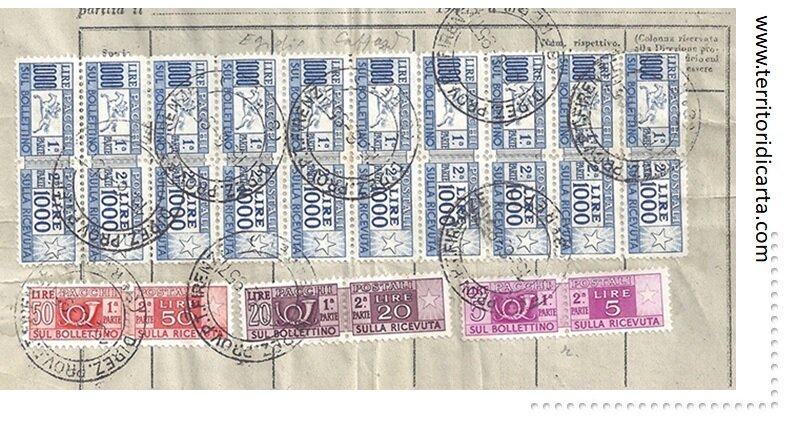

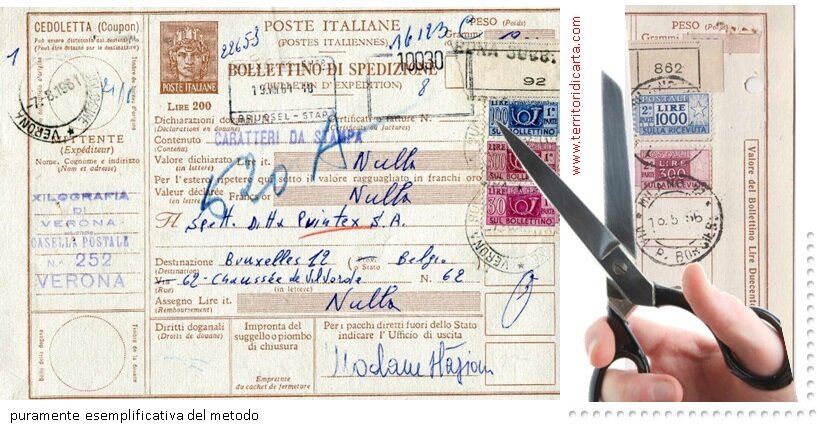

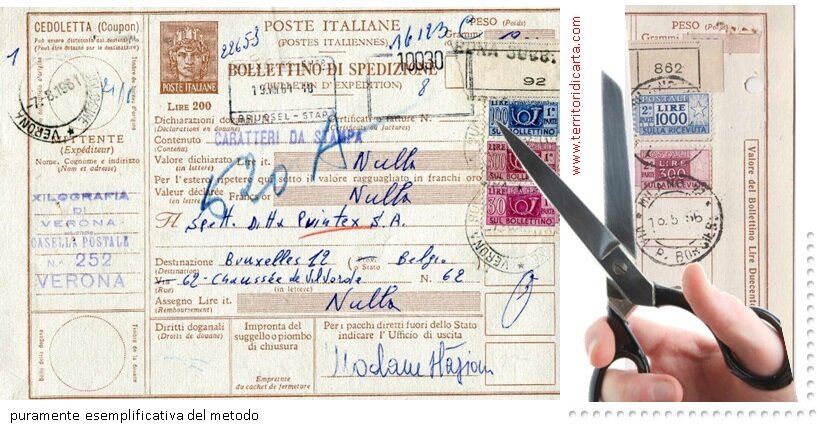

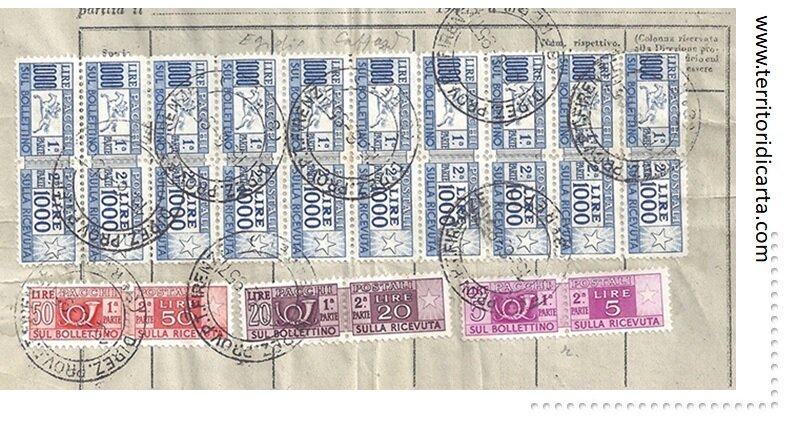

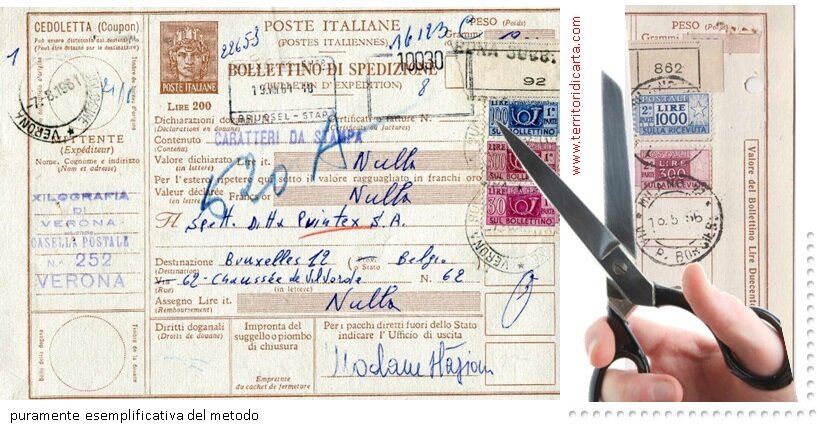

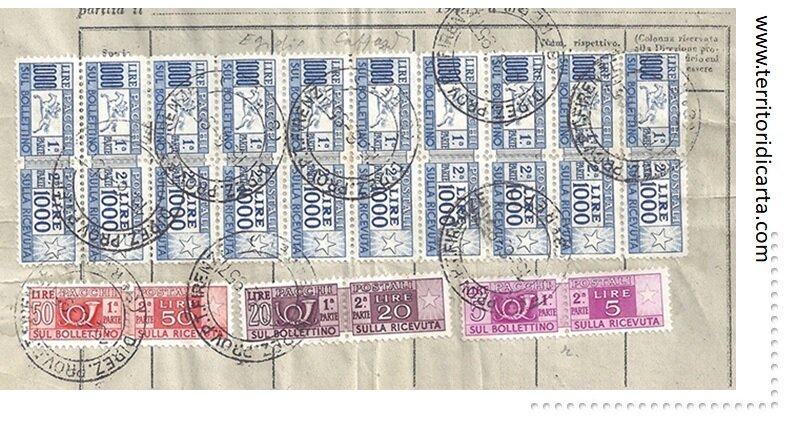

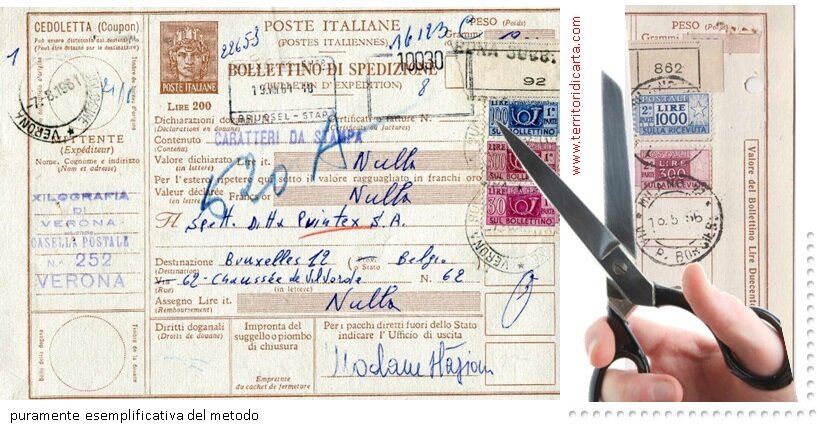

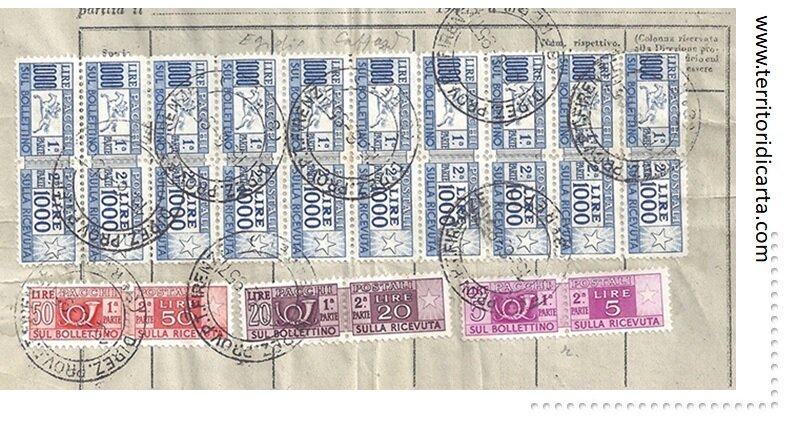

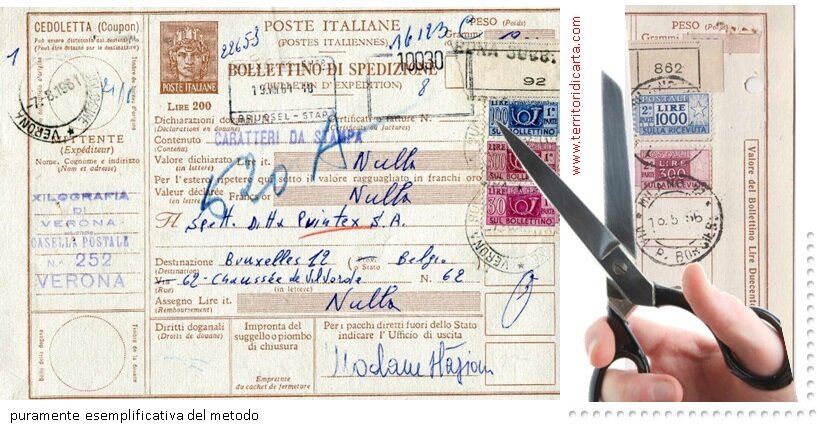

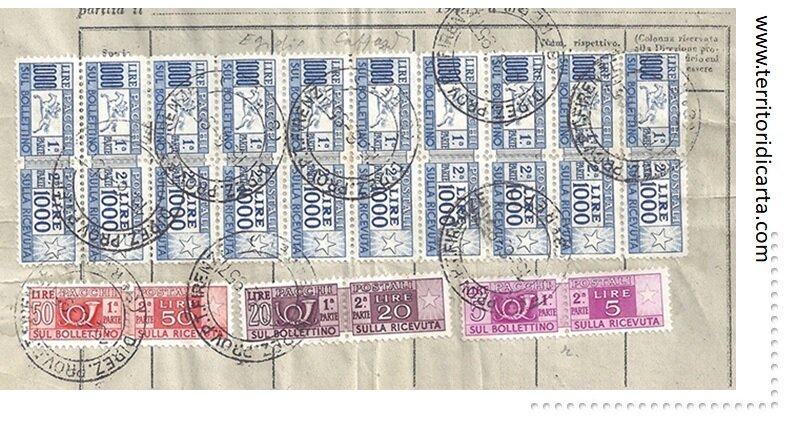

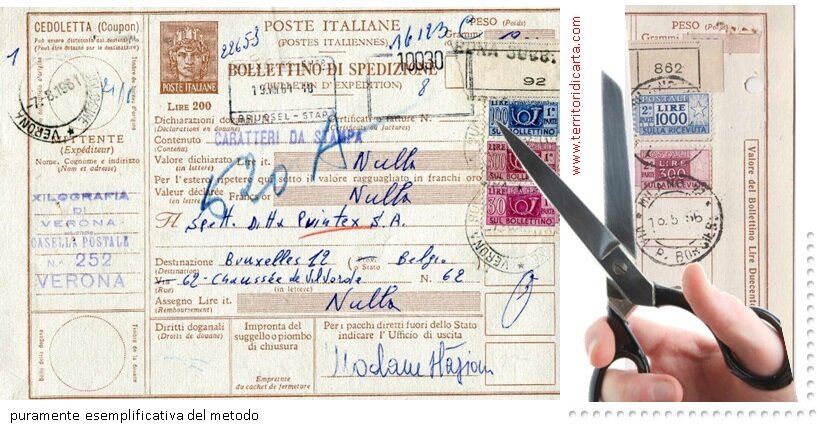

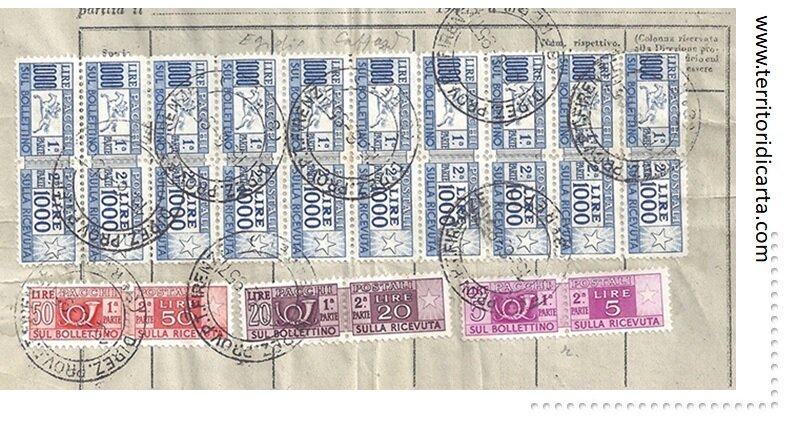

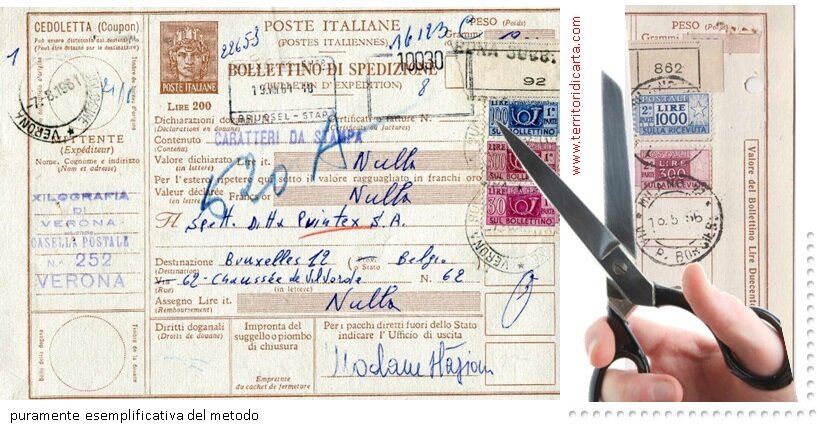

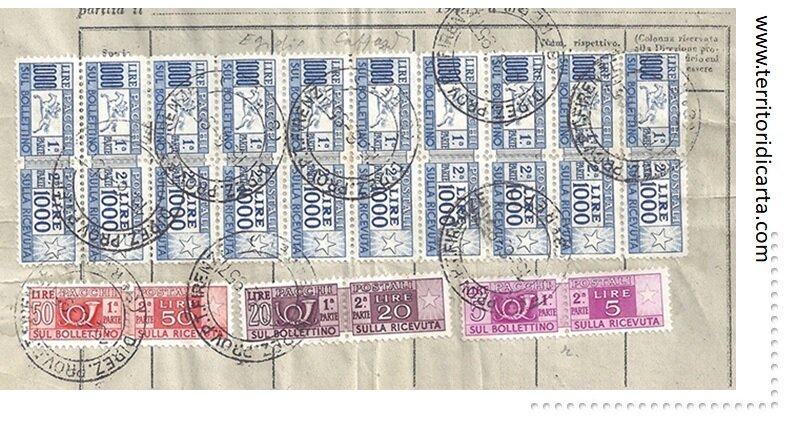

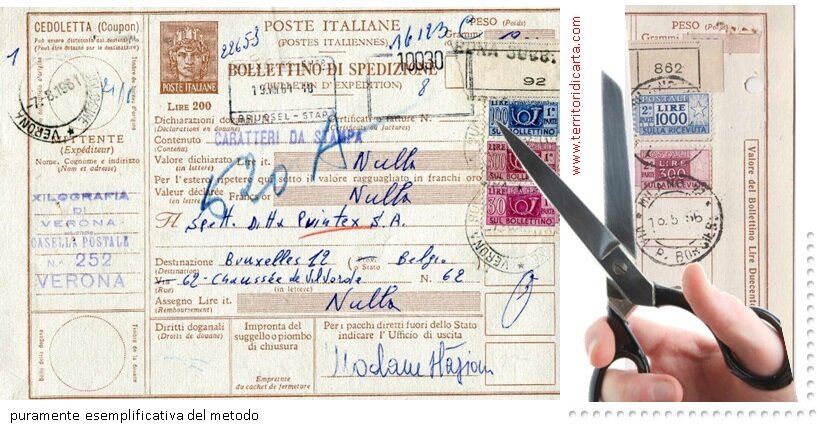

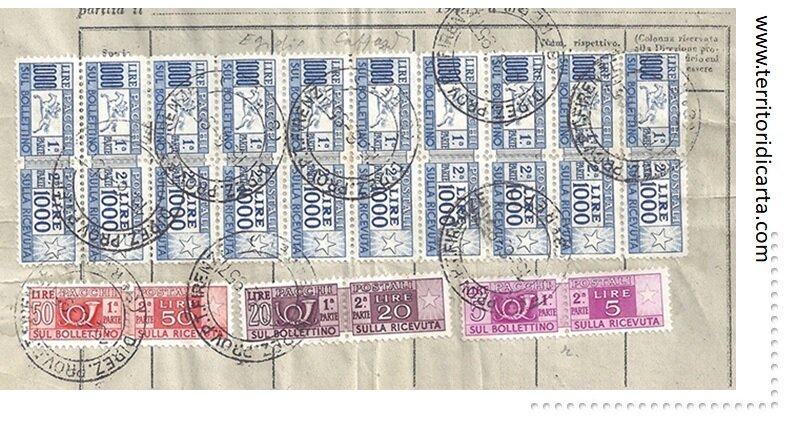

Come già ho avuto modo di accennare, la parte sinistra era apposta sul bollettino che accompagnava il pacco, quella destra sulla ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento della tariffa postale; le due parti erano divise con un taglio di forbice dall'impiegato postale, rendendo sovente superflua la dentellatura centrale. Va ribadito, a costo di ripetersi, che il nostro “Cavallino” ha una particolarità fondamentale: la filigrana a ruota alata, da non confondere con il valore del tutto simile emesso nel febbraio 1957 con filigrana a tappeto di stelle.

Immagine puramente esemplificativa del metodo impiegato

Cavallino usato: quasi come un pony

Nel fare i "conti della serva", tra quotazioni di catalogo e offerte di mercato, ci siamo fino ad ora riferiti al valore allo stato di nuovo. E per l'usato? Come per buona parte dei francobolli a due sezioni il collezionismo pare cadere in una visione distopica che quasi voglia ignorare la vera destinazione d'uso e la modalità di utilizzo dello stesso. Le quotazioni del valore "usato" si riferiscono, infatti, al francobollo con annullo, ma completo però nelle sue due sezioni. Cosa questa che prende le distanze dalla realtà in quanto lo scopo di tale francobollo prevedeva proprio che, perché lo stesso fosse realmente "viaggiato", le due parti venissero separate e con un taglio di forbici per dirla davvero tutta. Dunque francobolli usati, ma con sezioni unite, non dovrebbero essere realmente passati per posta, ma presentare evidenti annulli di favore.

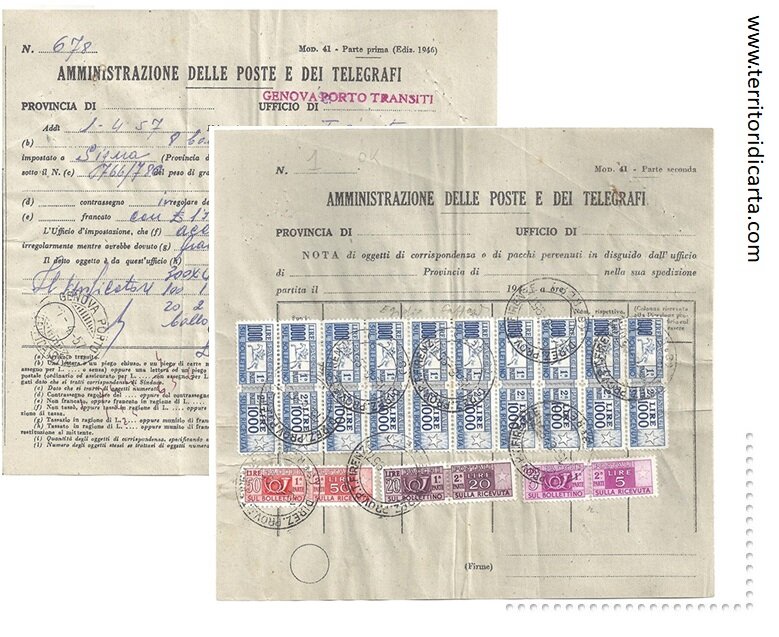

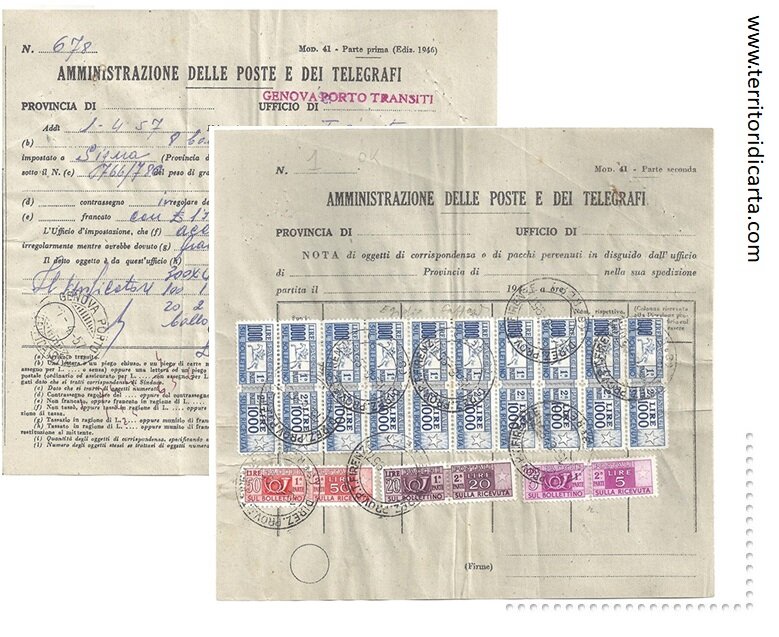

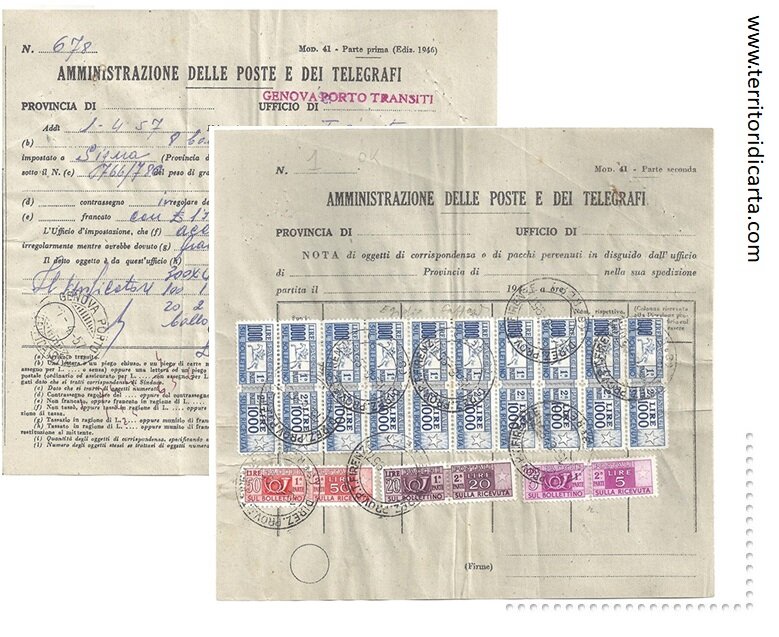

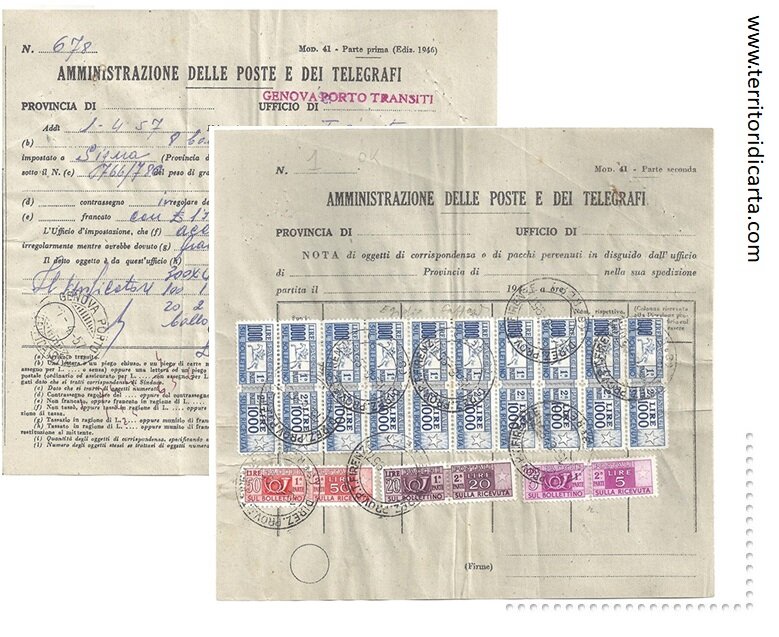

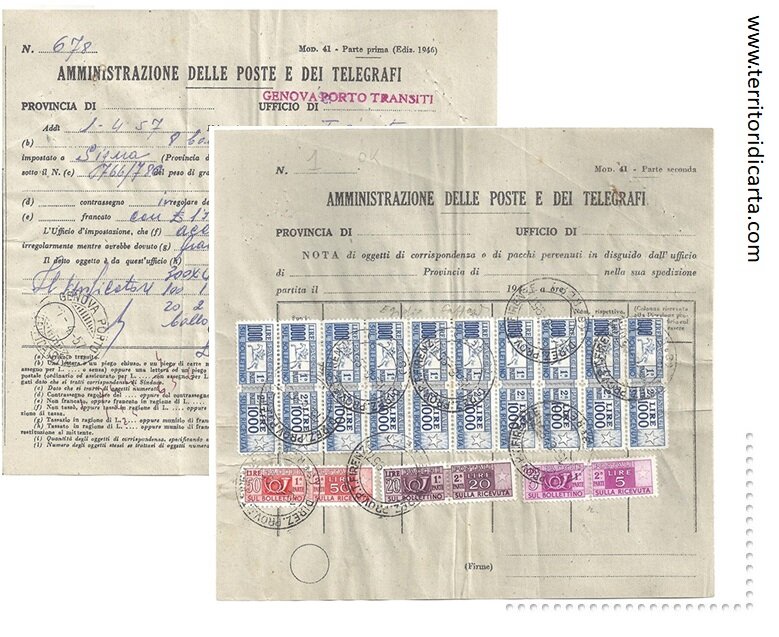

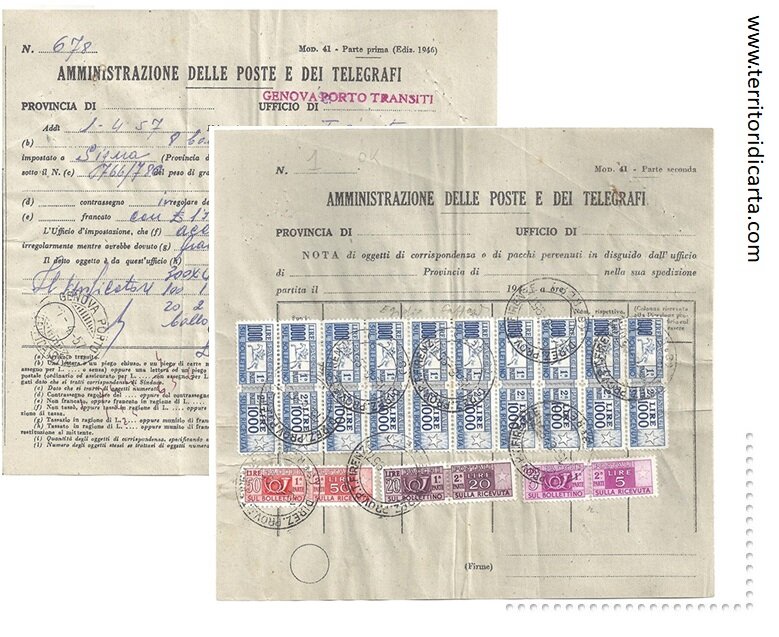

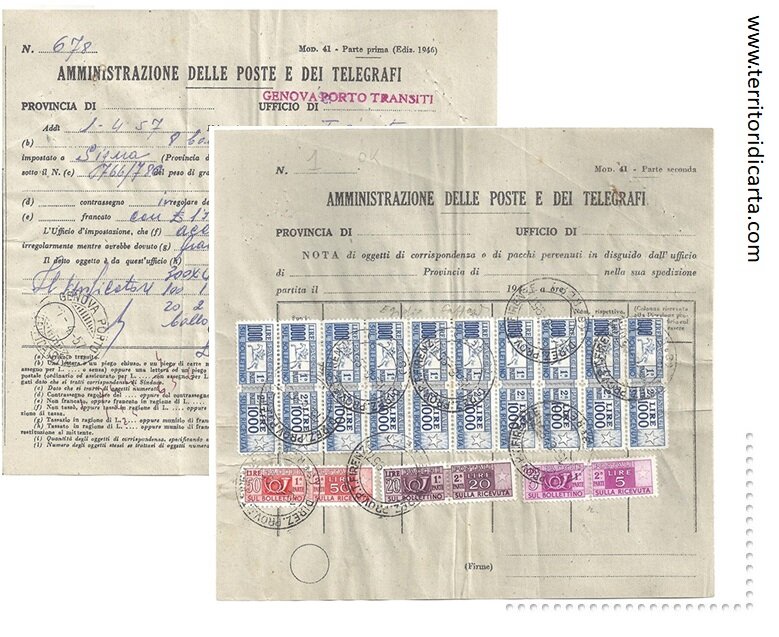

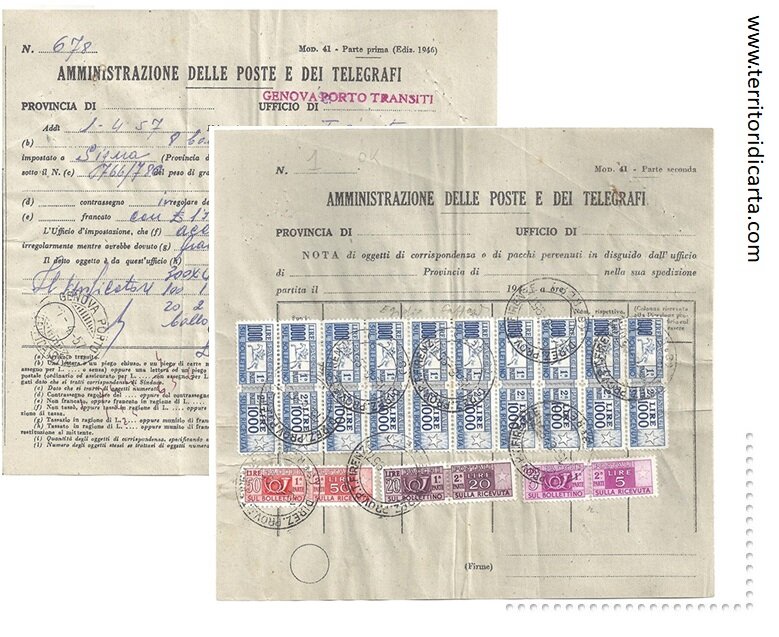

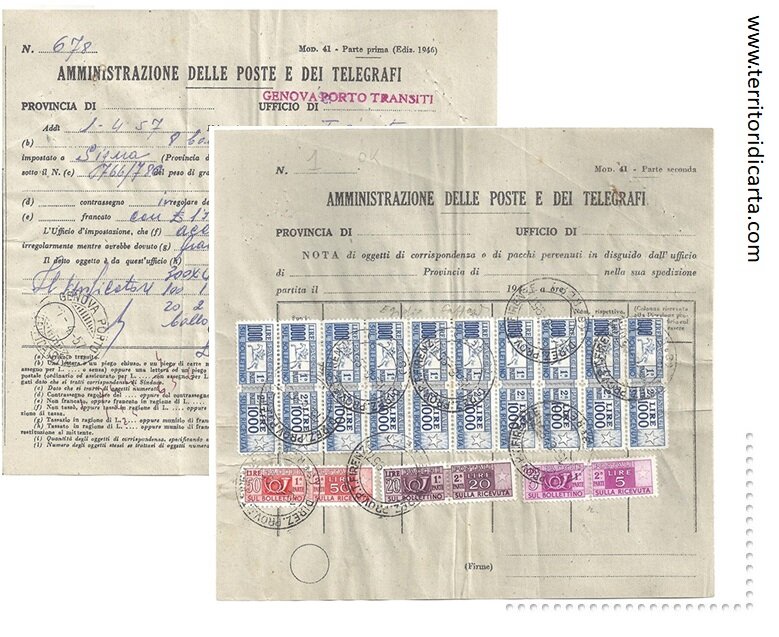

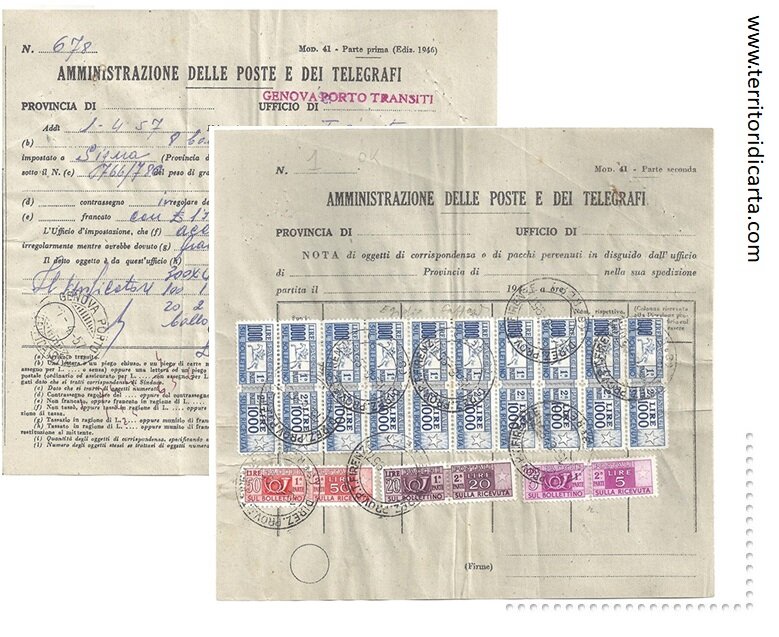

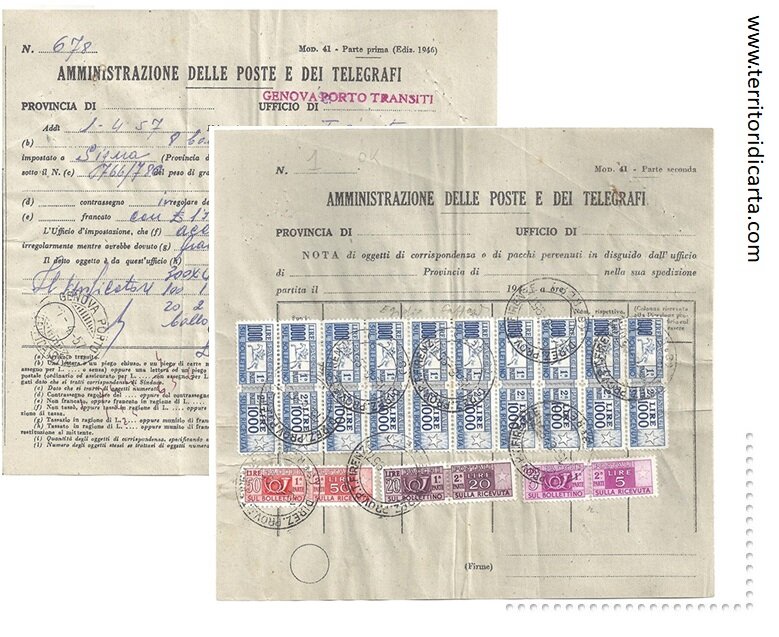

Come ha scritto Aniello Veneri (vedi bibliografia a fondo articolo), c’è però un’eccezione: per trovare il Cavallino usato realmente a sezioni intere dobbiamo incappare in un Mod. 41, ovvero un verbale compilato da un verificatore che riscontrava tariffe in difetto, le quali erano poi compensate con l’applicazione di francobolli per pacchi a sezioni intere sul verbale stesso.

Immagine tratta da "Stelle e stelline " di Emilio Franco Calcagno (vedi bibliografia)

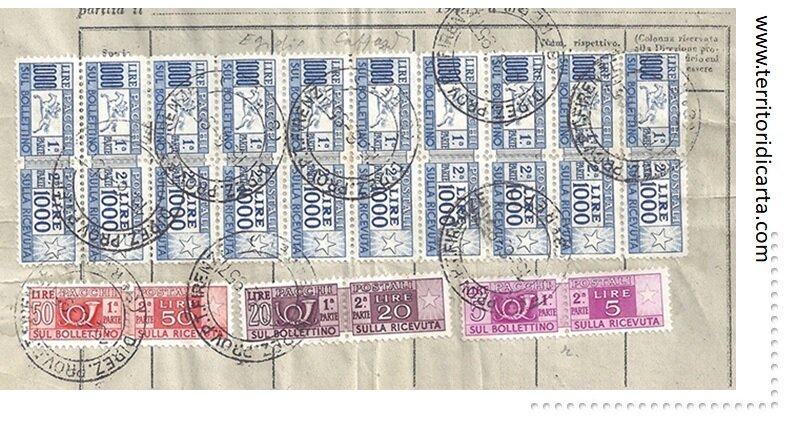

Un mirabile esempio di quanto appena citato ci è offerto da un articolo, apparso su Il Postalista, in cui l'autore, Emilio Franco Calcagno, ci mostra un bel modulo di contestazione (mod. 41) compilato dal verificatore dell'ufficio postale di Genova Porto Transito e fatto pervenire all'Ufficio di impostazione di Signa (Firenze) in data 1° aprile 1957 a causa di una irregolarità rilevata sul bollettino per la spedizione di pacchi postali, in questo frangente un'affrancatura insufficiente. L'ufficio mittente provvide, come da regolamento, ad applicare francobolli doppi previsti per il servizio pacchi postali, usati interi, a recupero della differenza di affrancatura con l'aumento del 25% a titolo di penale, accumulando alla somme indicata, altri importi relativi a consimili operazioni (tassazione cumulativa).

Immagine tratta da "Stelle e stelline " di Emilio Franco Calcagno (vedi bibliografia)

Una striscia di ben dieci valori del nostro cavallino a ruota fu applicata su questo modulo, regolarmente annullata, tanto da costituire un reperto molto raro, probabilmente unico. Balza dunque all'occhio (di Arechi nel nostro frangente) che si tratta di occasioni molto circostanziate e non è ragionevole pensare perciò che tutti i Cavallini usati ed integri in circolazione derivino da usi del genere. Valore allo stato di usato quindi dettato dalla pura esigenza di casella di avere in collezione “quel pezzo usato” completo delle due sezioni, quasi in spregio storico e postale del reale uso dello stesso che, a sezioni separate, da cavallino è stato declassato a pony.

Ultima nota di servizio: la validità postale dei due cavallini (quello con la ruota e il cugino stellato emesso qualche anno dopo) scadeva addirittura il 13 maggio 1992, ma é intuibile, oltre che ragionevole supporre che, con la messa in circolazione del nuovo tipo con in filigrana stelle, l’uso postale del nostro Cavallino è stato, nel lasso temporale citato, sempre minore, in relazione alle scorte residuali, protraendosi fino al 1958 o al massimo all'anno seguente.

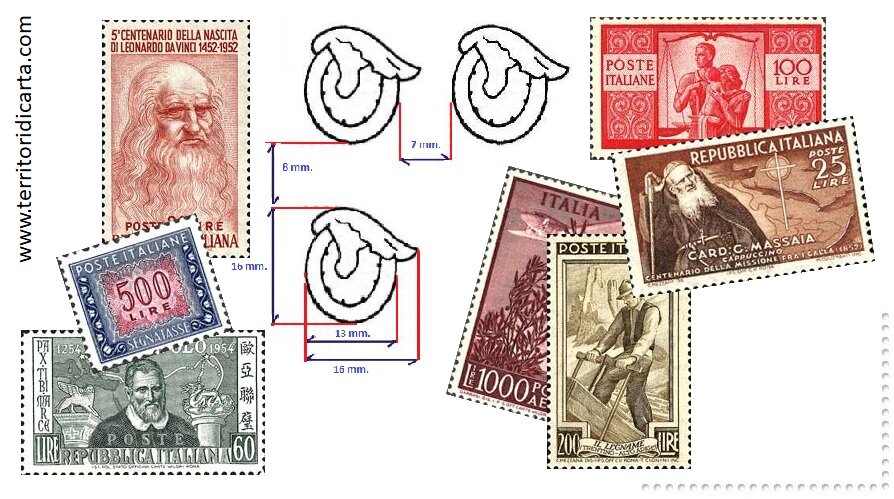

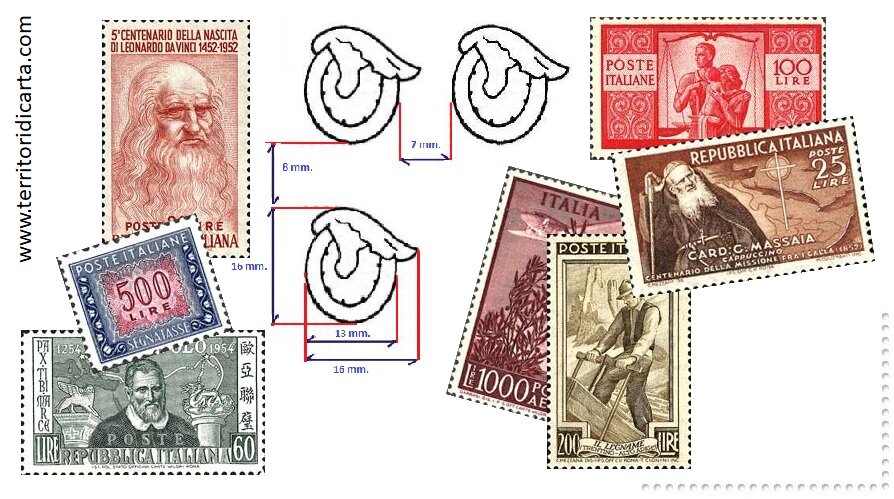

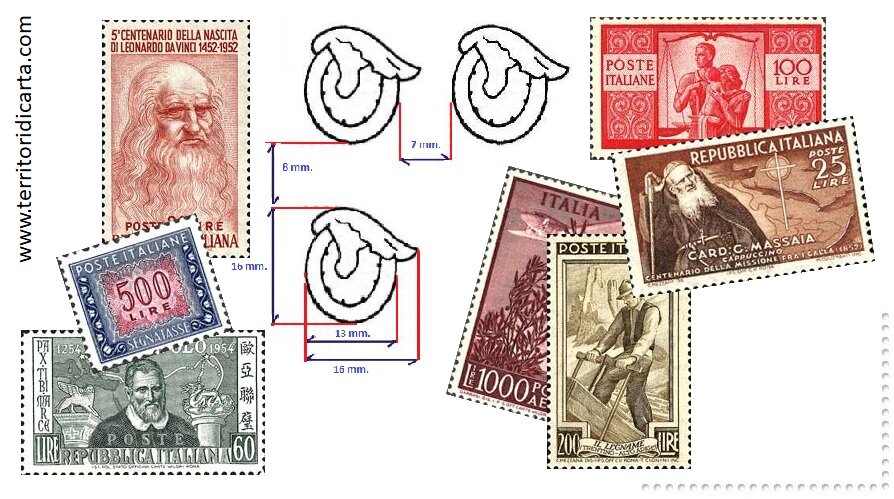

La filigrana ruota alata

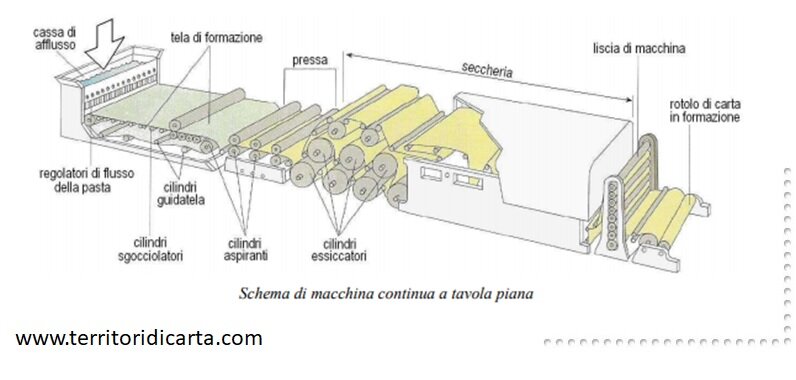

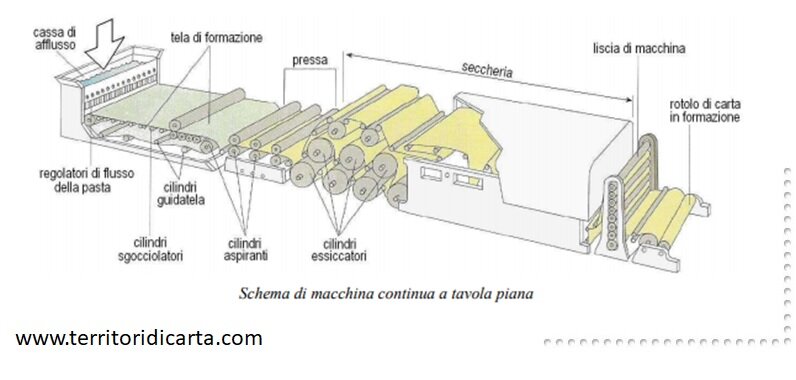

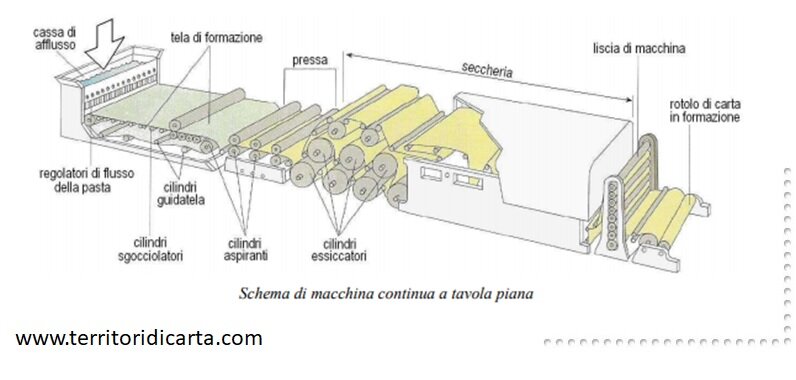

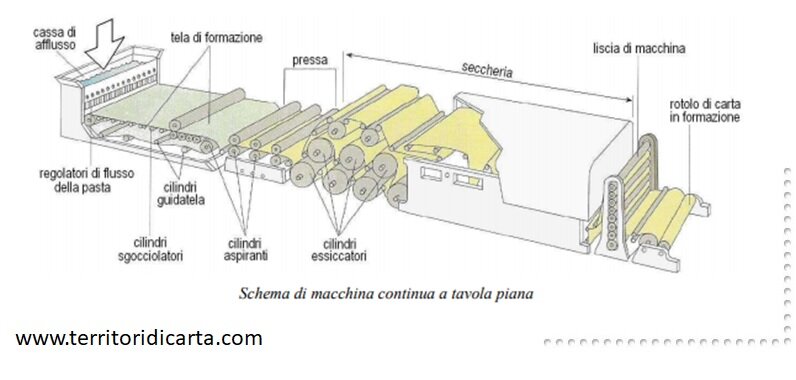

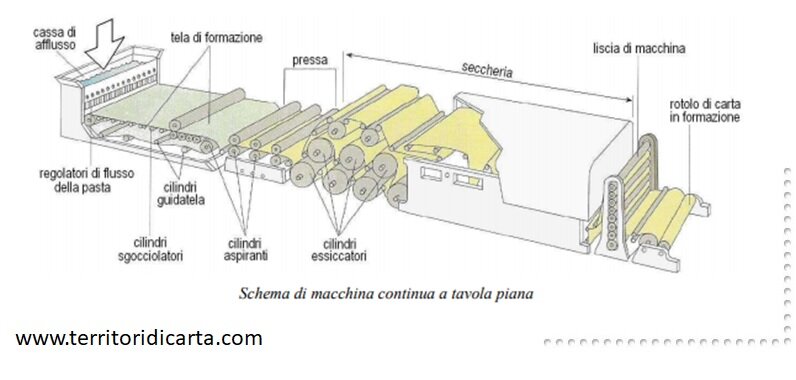

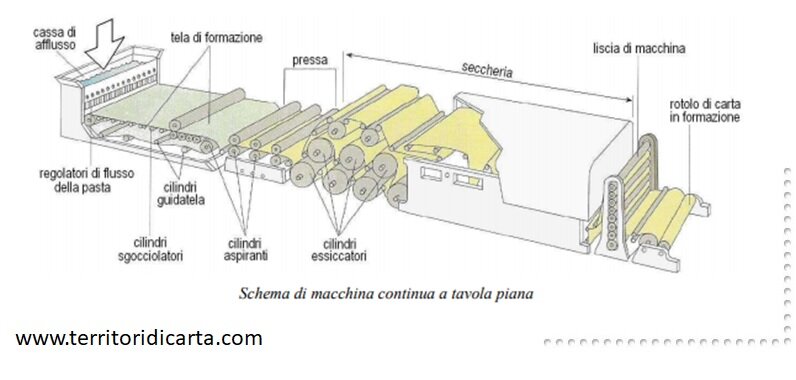

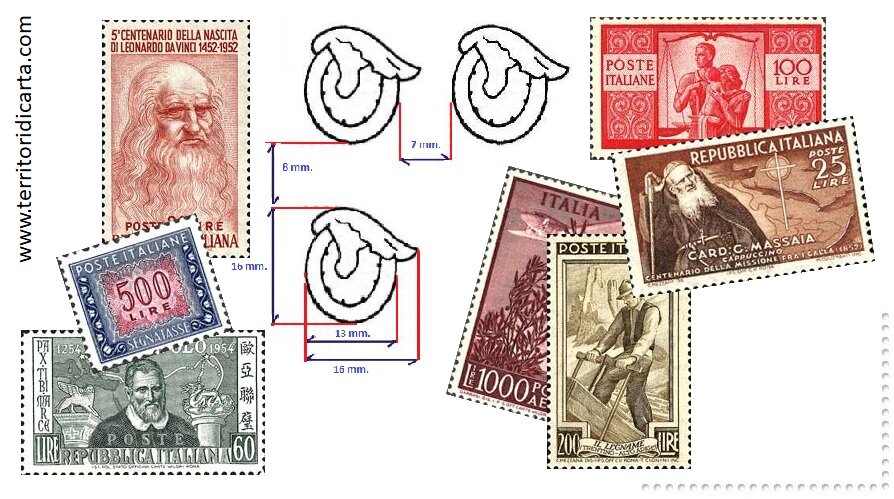

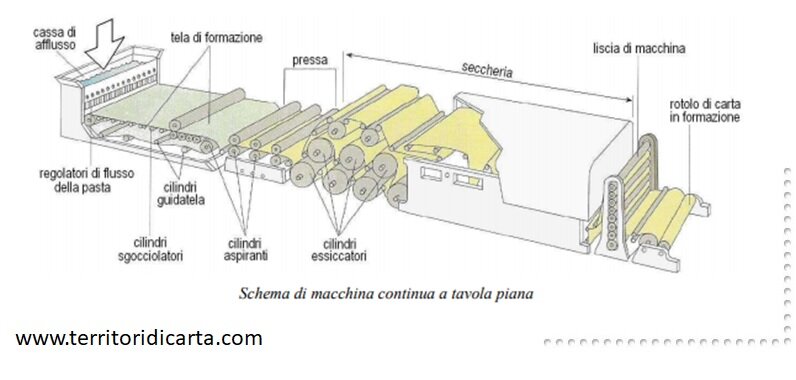

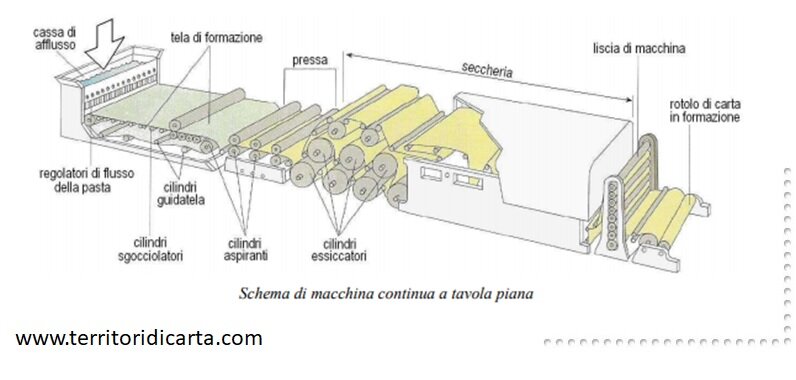

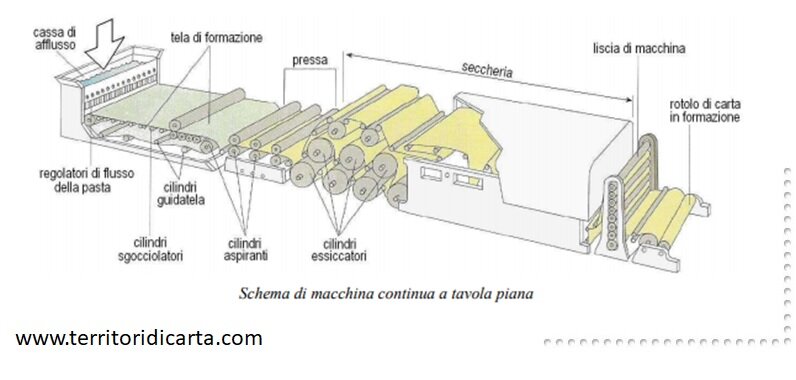

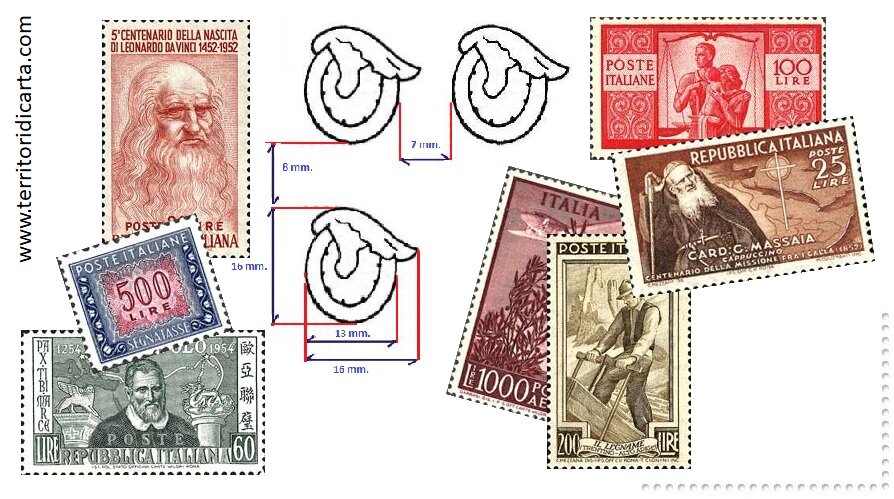

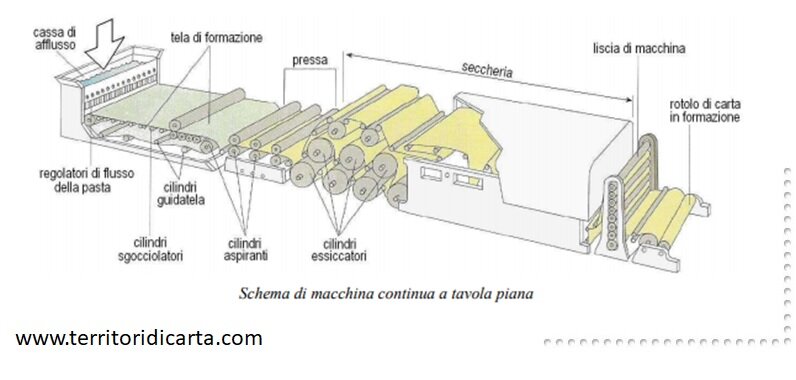

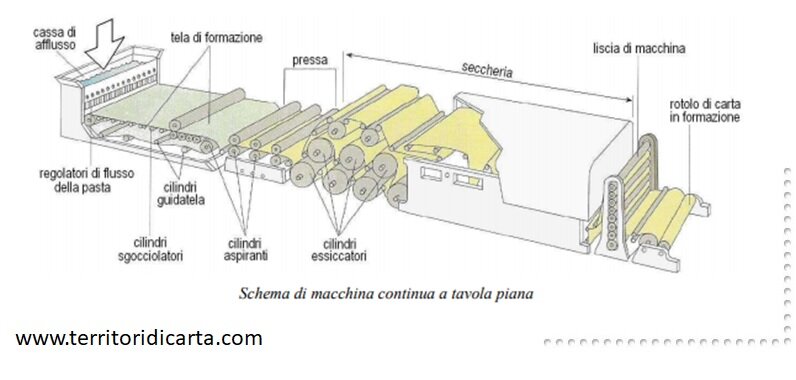

Il "cavallino", sovente etichettato "ruota", deve il suo nickname alla filigrana della carta: la ruota alata, di secondo tipo. Rigorosamente! Questo tipo di carta fu prodotta dal 1946 dalla Cartiera Milani a Pioraco, specificatamente dedicata alla stampa di valori prodotti in calcografia, per i quali male si adattava la precedente fornitura di carta prodotta in bobine. La carta dunque era fabbricata dalla cartiera con il metodo "in piano" dove la pasta è, prima depositata su un nastro dove perde l'eccesso di acqua, poi pressata sotto un rullo che reca in rilievo il disegno della filigrana. La densità fibrosa non muta ed il "segno" è dovuto esclusivamente ad uno schiacciamento delle fibre. Se ne otterrà un disegno di filigrana più confuso, con i contorni meno delineati, quasi sfocati rispetto a quella prodotta "in tondo" dove è il cilindro rotante ove si forma la carta ad imprimere, attraverso fili metallici cuciti su di esso, la filigrana.

Come già ho avuto modo di scrivere, parlando della serie Democratica, la prima macchina funzionale a livello industriale per questo tipo di lavorazione fu installata nel 1850 nella cartiera di Essones in Francia. Era un progetto della meccanica britannica, costruita dall'inglese Donkin, ma su disegni dei fratelli Foudrinier. Alcuni autori affermano che la carta prodotta con macchina continua in piano non sia stata impiegata per i francobolli fino al 1870 perché era meno uniforme e gradevole di quella prodotta con la macchina in tondo.

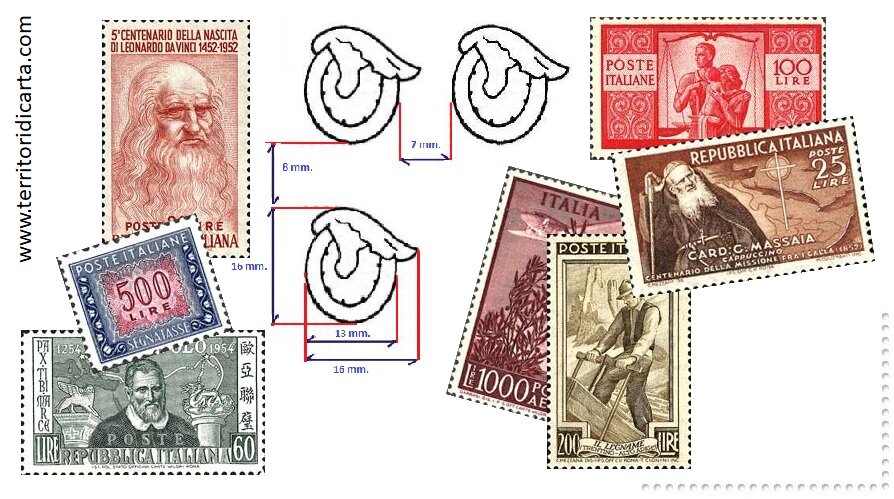

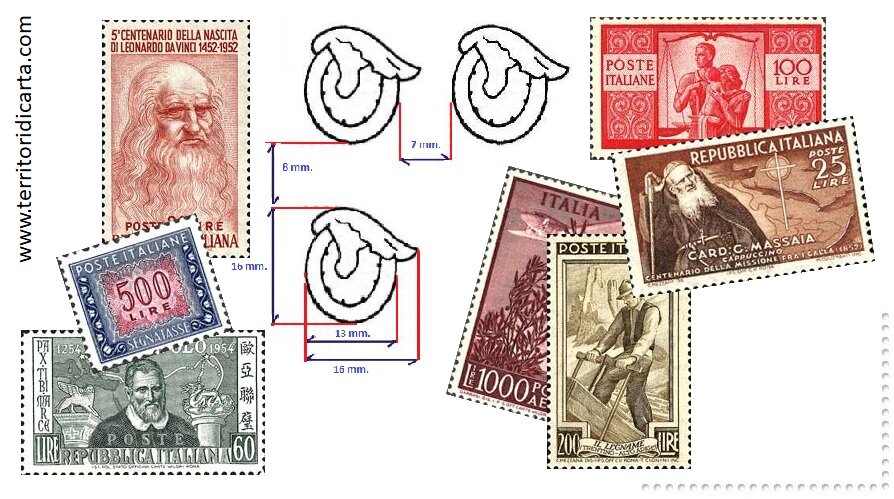

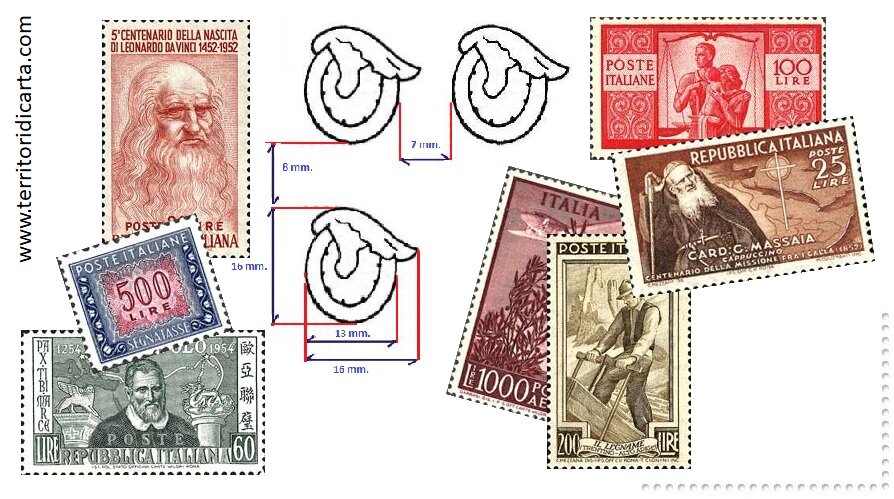

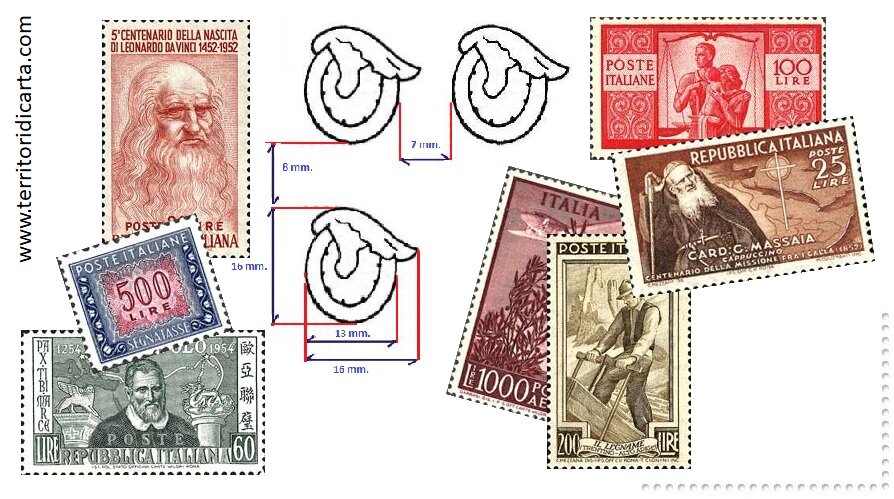

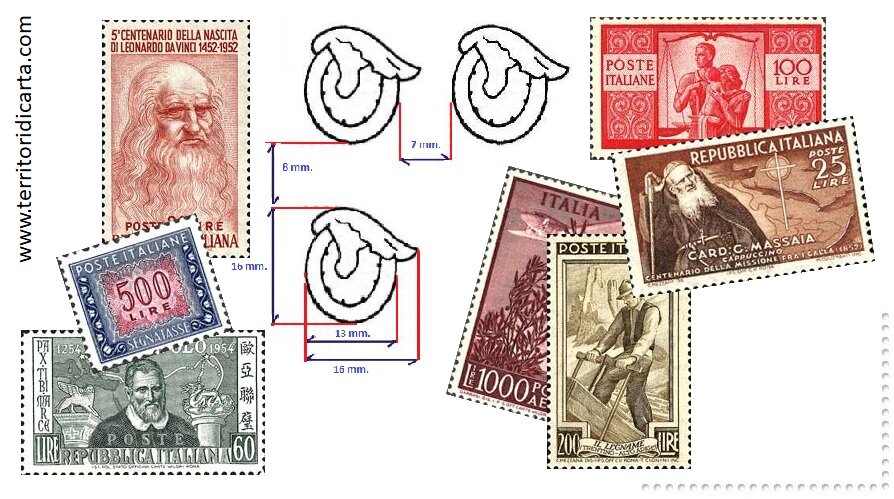

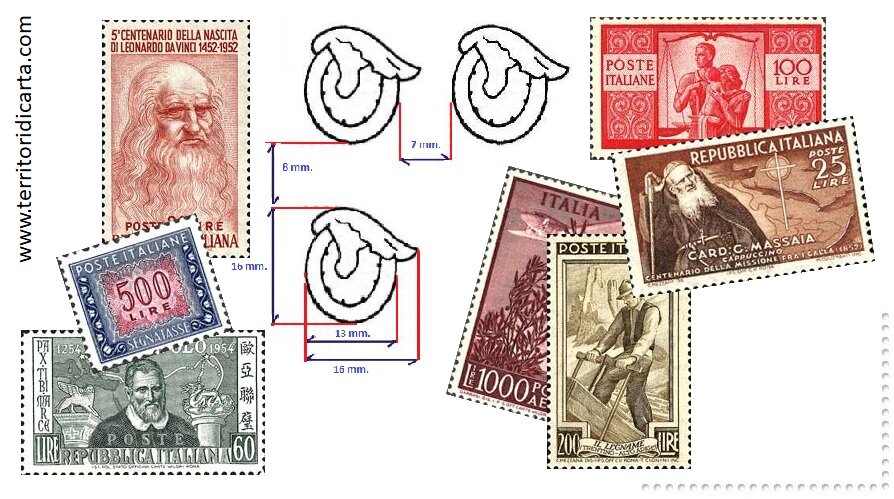

La bobina prodotta "in piano" era larga 90 centimetri e così arrivava al Poligrafico dove il grande rotolo era poi tagliato in lunghezza ogni 70 centimetri, in modo da ottenere dei fogli di dimensione pari a 90 x 70 centimetri. Una successiva operazione di taglio divideva nuovamente i fogli sul lato più corto, riducendoli alla misura di 90 x 35 centimetri. Il primo francobollo che fu stampato con questa carta fu il 100 lire Democratica. Altri francobolli che furono stampati su questa carta furono, fino a tutto il 1954, il 1.000 lire Campidoglio di posta aerea (1948), il 100 ed il 200 lire Italia al Lavoro (1950), l'80 lire Leonardo da Vinci (1952), il 500 lire segnatasse (1952), il Cardinale Massaia (1952), i due valori Marco Polo (1954), il 100 e 200 lire Siracusana (1954) ed i due valori Vespucci (1954).

In questa carta le ruote alate in filigrana si mostravano come un tappeto continuo, senza interruzioni in una disposizione che vedeva 44 ruote per ogni riga, nella larghezza del foglio intero che era, come abbiamo visto, di 90 centimetri. La forma delle ruote presentava una chiara ovalizzazione, ma a differenza di quelle del I tipo, le stesse appaiono schiacciate in altezza, per intenderci più larghe che alte. L'unica posizione di filigrana catalogata per il nostro Cavallino è la CS. Tuttavia, è giusto rammentare a chi mi sta leggendo in questo momento, sacrificando qualche proficuo o gioioso istante al lavoro o alla famiglia, che alcuni autori riferiscono dell'esistenza di un valore della prima tiratura con soprastampa AMG-FTT, in posizione di filigrana CD. Non si può escludere a priori che non possa essere accaduto che alcuni fogli siano stati stampati con posizione di filigrana diversa da CS, ma a distanza di tanti anni, se ciò è accaduto, di raro, rarissimo accadimento dovremmo parlare. Direi che siamo dentro alle stime statistiche del professor Stephen A. Nelson che ha calcolato che le probabilità di essere centrati e uccisi direttamente da una oggetto celeste (un meteorite) sono 1 su 1.600.000. Quindi se sentite nitrire un cavallino ruota posizione CD battete un colpo!

Bibliografia essenziale

Ci sono numerose altre cose interessanti da scoprire sul nostro Cavallino, per questo vi rimando alla seconda parte di questo approfindimento.

Le due parti di questo articolo sul Cavallino

Trotta trotta Cavallino parte prima

Trotta trotta Cavallino parte seconda