Sulle "Tracce" di Robyn Davidson. Una donna, quattro cammelli e un cane a piedi nel deserto australiano

Avvertenza

Valutazione e recensione sono frutto del mio personale gusto individuale, delle mie preferenze letterarie, così come la valutazione che assegno. E' quindi più che comprensibile, anzi auspicabile, che molti non la pensino come me. Detto ciò: ogni libro è fatto per essere letto.

⭐ Sufficiente

⭐ ⭐ Più che discreto

⭐ ⭐ ⭐ Buono

⭐ ⭐ ⭐ ⭐ Ottimo

⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ Eccellente

La mia valutazione su questo libro:

Quando Robyn Davidson, accompagnata solo dai suoi quattro cammelli Dookie, Bub, Zelekeia e Goliath, oltre che suo fedelissimo cane Diggity, pensò ed intraprese l’avventura che le avrebbe totalmente cambiato la vita, aveva soli ventisette anni. Partì dalla cittadina australiana di Alice Spring, ombelico del Northern Territory, ed attraversò l’inospitale, ardente, infinito e rosso outback aussie (1.700 miglia, ossia oltre 2.730 km), sino a raggiungere Hamelin Pool sulle rive dell’Oceano indiano dove, con un bagno di gruppo (donna, cammelli e cane), diede la benedizione alla fine della sua grande avventura. Era il 1977.

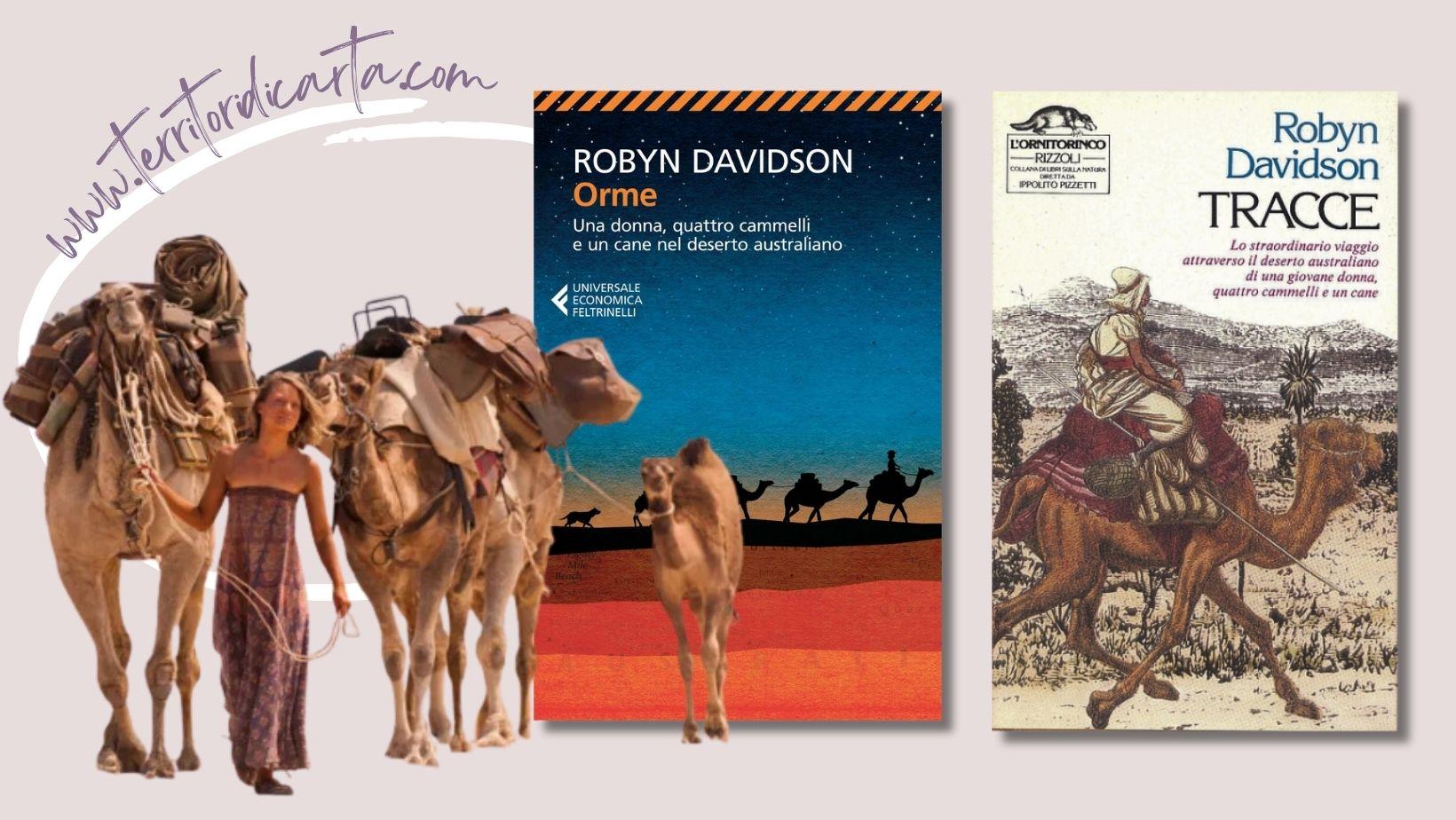

Va da sé che, quando anche io giovanissimo partii per un lungo viaggio in Australia, poco più di 30 anni fa, quell’impresa quasi esplorativa compiuta da una giovane donna fu per me molto stimolante, tanto da farmi sopportare il lungo volo a prezzo scontato (con l’allora compagnia di bandiera jugoslava) sulla tratta Milano - Zagabria- Dubai - Kuala Lumpur - Melbourne, cui aggiunsi, per non farmi mancare nulla, un voletto su Perth. Roba da sfidare la trombosi venosa profonda, tanto fu il tempo che trascorsi seduto. Tempo che però mi consentì di divorare il racconto dell’impresa di Robyn Davidson, libro uscito all’epoca nella collana Ornitorinco diretta da Ippolito Pizzetti con il titolo di “Tracce” (Rizzoli, 1984, traduzione Benedetta Bini), successivamente ridata alle stampe con il titolo di “Orme” (Feltrinelli, 1994) a conferma di quanto, nell’ambito della narrativa di viaggio e non solo, questo diario avventuroso, a tratti fortemente intimista, rappresenta certamente un punto di riferimento.

“Entrai in uno spazio, in un tempo, in una dimensione completamente nuovi. Mille anni si comprimevano in un giorno e ogni mio passo durava secoli. Le querce del deserto sospiravano e si chinavano su di me, come se avessero voluto afferrarmi. Le dune andavano e venivano, sempre uguali. Le colline si innalzavano verso il cielo, e poi scivolavano dolcemente in basso. Le nuvole ondeggiavano nel cielo, sparivano, ritornavano di nuovo. E sempre la strada la strada la strada la strada.” (da Tracce” di Robyn Davidson).

L’avventura della Davidson restò impressionata nella pellicola di Rick Smolan, fotografo del National Geographic, che la seguì, non senza difficoltà, nel corso di alcune tappe del suo viaggio, dopo averla incontrata ed essere riuscito a procurarsi il finanziamento necessario all’impresa attraverso la sua testata. Durante il suo viaggio, la giovanissima Davidson ha affrontato molteplici difficoltà: la disidratazione, la malattia dei suoi amati cammelli, l'avvelenamento del suo fedele cane e più di tutto le intrusioni di persone curiose che non la lasciavano tranquilla come lei avrebbe desiderato. Non ultimo tra i problemi, se così li vogliamo chiamare, anche la gestione degli incontri concordati per realizzare il reportage (davvero pochi in verità) con lo stesso Smolan, che finì per provare un senso di protezione e di affetto per la giovane esploratrice. Quando Smolan intercettò i rumors secondo cui Robyn s’era persa nel deserto, corse dall'Asia all'Australia per rintracciarla, trascinando involontariamente con sé una folla di altri giornalisti smaniosi di avere notizie. Inutile dire che la Davidson era furiosa.

Quegli scatti sarebbero stati pubblicati a complemento di un articolo che National Geographic dedicò all’avventura nel grande deserto australiano a fine impresa, nove mesi dopo la partenza, nel 1978. Da quel lungo articolo germogliò l’idea, nella testa della protagonista, di raccontare in prima persona, non solo il viaggio in quanto tale, ma anche e soprattutto il senso di ciò che aveva fatto, gli incontri, le emozioni. Nel 1993 poi, trova corpo la prima idea di trasposizione cinematografica che addirittura vide Julia Roberts firmare per la parte, ma il progetto non si concretizzò e rimase latente sino al 2012 quando “Track attraverso il deserto” diretto da John Curran, con Mia Wasikowska nella parte della protagonista, arrivò nelle sale e fu proiettato in concorso al Festival di Venezia, al Toronto International Film Festival e al London Film Festival. Scrivo tutto ciò per sottolineare la presa che questo diario australiano ebbe sui lettori.

Il tema del viaggio, quello che classifica la partenza come “senza bagaglio”, ancor più attraverso una scrittura femminile, è stato oggetto di interessanti approfondimenti, qualche articolo e persino una bella tesi di laurea di Anna Mattiello che credo meriti di essere citata. Soprattutto perché svela uno di quegli intrecci magici nella letteratura: ad Alice Spring l’autrice di “Tracce” (o “Orme” se preferite) incontra Bruce Chatwin (icona della letteratura di viaggio insieme a Paul Theroux e Peter Matthiessen) e lo alfabetizza alla cultura degli aborigeni australiani aprendogli la mente a quel mondo, perfettamente in sincrono con l’idea del viaggio nomade e interiore, che Chatwin esprimerà al meglio nel suo “La via dei Canti” del 1987. E a sua volta Chatwin presenta a Robyn Davidson un vecchio amico che di nome fa Salman Rushdie e che con l’autrice avrà una relazione sentimentale, ma anche letteraria, tanto che Rushdie la trasporrà nel personaggio di Alleluia Cone, alpinista energica, vitale, motivata alla conquista dell’Everest in solitaria, il tutto all’interno delle pagine del suo controverso “I Versi satanici” del 1988.

L'autrice in una foto recente e ai fatti raccontati nel libro sulla copertina di National Geographic ritratta da

Rick Smolan (C)

Nonostante ciò, Robyn Davidson si racconta nel suo “Tracce” non come lo stereotipo dell’eroina coraggiosa che sfida preconcetti ed eventi, ma come una giovane donna che cerca un’avventura ed una dimensione assolutamente praticabili, di sicuro non un viaggio impossibile. Ella ci offre, attraverso il suo racconto, l’idea di un itinerario geografico, fisico, mentale con cui ci si può misurare senza sfoggiare doti da super eroi. Un viaggio non privo di difficoltà, ma certamente percorribile. Nel fare ciò si colloca, con questo suo diario esperienziale, nel solco dei narratori che raccontano l’Australia non solo come spazio fisico, ma anche in quella dimensione più spirituale che è parte della cultura aborigena australe e di quel senso di nomadismo delle piste del sogno che calamitano l’origine del paesaggio australiano e della sua mitologia. Nel farlo scardina anche l’idea, consolidata nel tempo, che la narrativa di viaggio sia un genere prettamente maschile, pregno di quel machismo coloniale e imperialista legato alla conquista, più che alla scoperta.

L’esperienza raccontata è dunque immersiva. Obbliga l’autrice a confrontarsi non solo con le difficoltà incontrate lungo il percorso, di cui ci offre oggettiva rendicontazione, ma soprattutto con se stessa, con il suo lato emotivo, riscoprendone la parte più spirituale e trasformando l’avventura del cammino in una sorta di terapia in cui mette a nudo i suoi pensieri e da cui trarre la forza per superare le difficoltà. Lo fa a partire dalla fatica del viaggio, dalla complessità organizzativa, dall’idea di una simbiosi con la natura che la mette a confronto con la cura e l’allevamento dei cammelli scelti come compagni di viaggio. Cui si aggiunge un ambiente ostile, desertico, dove la polvere e la calura la accompagnano ad ogni passo.

A tutto questo si aggiunge la necessità, e il racconto lo fa ben emergere, di elaborare l’idea di una partenza “senza bagagli” o senza fardelli, di una sorta di non ritorno (ma sarebbe meglio parlare di ritorno non programmato come accade con un biglietto aereo) in cui si può solo guardare avanti a sé, senza un calcolo preciso del tempo che servirà per arrivare. Anche se, una volta raggiunta la meta, il tema del ritorno torna però a farsi concreto, anche se non sarà più il tornare al punto di partenza inteso come un going back ad una coordinata che intreccia latitudine e longitudine, ma il ricollocarsi in una dimensione umana, interiore e sociale di cui il viaggio ci ha spogliati completamente, giocoforza accompagnati da una nuova dimensione del tempo. Aggiungo che tutto ciò deve aver funzionato nel caso di Robyn Davidson: dal 1990 e per due anni, ha vissuto con alcuno nomadi dell’India settentrionale (“Desert Place”, 1996) ed ha poi proseguito la sua ricerca sul nomadismo nei grandi altipiani del Tibet.

Brucia la pelle, bruciano i piedi. Millesettecento miglia sono un numero infinito inversamente proporzionale al tempo che si dilata e come in un paradosso temporale rende il cammino immensamente lento. Tutto, nel racconto dell’autrice e viaggiatrice è scandito da ogni singolo passo, un piedi innanzi all’altro. E ogni passo è un fotogramma che la Davidson ci dipinge, scorgendo in questo movimento al rallentatore dettagli sorprendenti fuori e dentro di sé. Tutto per insegnarci che i sogni talvolta sono realizzabili, basta volerlo veramente, basta affrontare con forza di volontà il primo passo, ignorando cosa gli altri pensano di te e del tuo sogno, perché è solo superando i propri confini visibili che sarà possibile espandere la propria coscienza.