Articolo originariamente pubblicato il 12 marzo 2018

Rieditato per questo sito il 14 settembre 2021

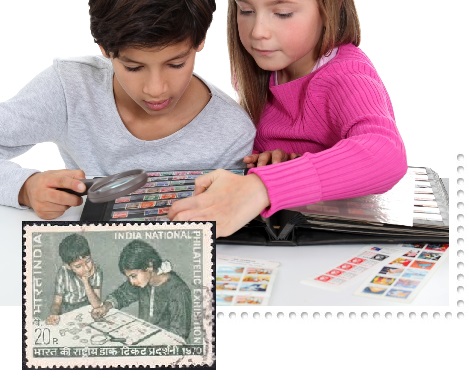

Non c'è nulla da fare, gira e rigira, lo scalino

generazionale impone sempre un surplus di allenamento nel cercare di trasmettere

e di condividere la propria passione di "raccoglitore".

Ne avevo già disquisito in un mio post dal titolo, appunto, "incontri generazionali lungo il percorso", nel

quale raccontavo di impegno e difficoltà nel coinvolgere i figli nella mia

passione, senza forzature s'intende, ma con l'obiettivo, almeno, di offrire

loro l'immagine di un genitore che non rappresentasse un pregevole pezzo di

modernariato, ma proiettasse il senso del collezionare non solo come un

incontrollabile desiderio di accumulare cose, ma come il piacere di

viaggiare nello spazio e nel tempo e catalogare e conservare schegge del

nostro passato, frammenti di storia, il ricordo di eventi e personaggi persi

nell'oblio della topografia urbana, ma anche di ampliare il proprio orizzonte

culturale semplicemente cercando di capire cosa un francobollo, un annullo od

una vecchia missiva volevano celebrare o comunicare.

Certo che sono lontani i tempi in cui, come racconta La Stampa in un articolo dal titolo "Colleziona,

colleziona: qualcosa resterà", Italo Calvino fu in qualche modo

folgorato dal collezionismo. Lo scrittore, recatosi a un’esposizione parigina dedicata alle collezioni inconsuete e strane, scoprendo una curiosa raccolta di contenitori di sabbia delle più svariate spiagge del mondo scriverà "Il vero collezionista è un bambino che ha appreso la difficile arte di abitare nelle cose che ha raccolto, senza fine".

Siamo dunque ormai lontani da quella capacità di raccogliere, nel

difficile, ma necessario confronto con una nuova generazione che ascolta

musica per cancellarla subito dopo, che fatica ad acchiappare il senso

del conservare per ricordare, conservare per trasmettere. Walter Benjamin, filosofo, scrittore, critico letterario e traduttore tedesco, amava dire "per

il collezionista, quello autentico intendo, il collezionista come deve

essere, il possesso è il rapporto più profondo che in assoluto si possa

avere con le cose: non come se le cose fossero viventi in lui, piuttosto

è egli stesso che abita in loro" e continuava affermando che "i

collezionisti sono fisiognomia del mondo delle cose. È sufficiente

osservarne uno e badare a come tratta gli oggetti della propria vetrina.

Si direbbe che appena li tiene in mano appaia ispirato da essi, abbia

l’aria di un mago che attraverso di essi guardi nella loro lontananza".

Tornando a

noi, accade che, nel molto orgoglioso tentativo di mostrare ai

"millenium" domestici la mia sezione dedicata ai servizi

della Repubblica, mi trovo innanzi quei sorrisetti ironici,

leggermente beffardi, rivolti a me ed ai quei piccoli dentelli, stretti nel

loro minuscolo formato pensato per spezzarsi tra plico e bollettino. A nulla

sarebbe valso spiegar loro che il servizio dei pacchi postali,

relativamente al periodo repubblicano, fu riattivato fra il luglio e l’agosto

del 1946 e che quei piccoli francobolli erano testimoni della fine della

Seconda Guerra Mondiale per gli italiani. Non solo! Essi rappresentarono un

elemento importante della ricostruzione e della ripresa economica del Paese,

essendo il vettore di merci e materiali che raggiungevano le famiglie in tutta

la penisola, portando loro beni di prima necessità, aiuti materiali di

conforto. Nemmeno la mia più ricca raccolta dedicata alla ricostruzione, che ho

collocato nella sezione chiamata "la collezione del

tricolore", avrebbe potuto catalizzare un interesse attivo da

parte dei miei amati figli. Allora? Come sempre è stato necessario ritarare

il punto di vista.

Per farlo mi

sono rammentato di una storia che avevo letto qualche tempo fa sul sito

dell'autorevole Smithsonian National Postal Museum, una storia

che riguardava proprio il servizio dei pacchi postali. Una cronaca di postalità

conosciuta ai più, ma che certamente vale la pena di raccontare nuovamente,

così come ho fatto con i miei ragazzi, quelli che vivono nell'epoca dell'usa e

getta e del mondo in cloud e che ignoravano che, c'era una volta...

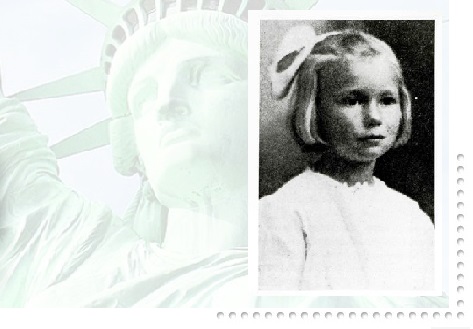

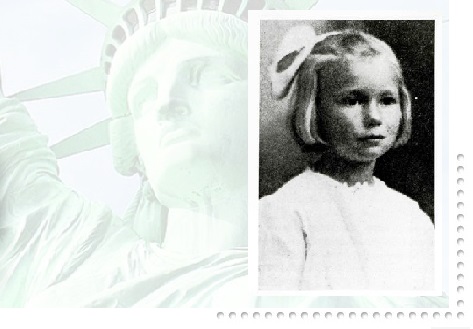

C'era una volta una bambina, di nome faceva May

Pierstorff. Era bionda e tra i capelli teneva legato un bel fiocco, a

dare ancor più grazia a quel viso angelico, tipico di tutti i bambini

del mondo. Difficile pensare alla piccola May alla stregua di un "pacco

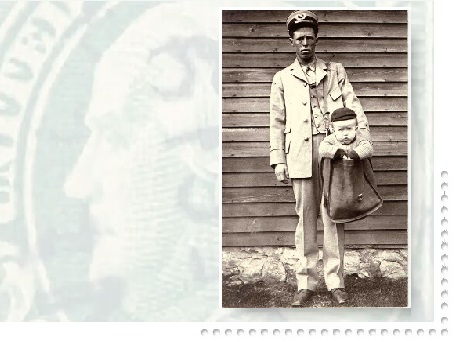

postale", ma questa è la verità! La bambina è probabilmente il più famoso pacco postale della storia di tale servizio. Il

19 febbraio del 1914, la giovanissima May, poco prima del suo sesto

compleanno, fu

letteralmente "spedita" dalla casa dei suoi genitori a Grangeville,

nell'Idaho, recapitata ai suoi nonni a poco più di settanta miglia di

distanza per, incredibile a dirsi, per soli 53 centesimi

di francobolli. I genitori di May, infatti, avevano deciso di utilizzare il servizio di pacchi postali, iniziato solo l'anno prima.

Nei primi anni di questo servizio, i clienti ed i funzionari postali

ceravano ancora di comprendere i vantaggi ed i limiti di questo

innovativo servizio offerto dal sistema postale americano.

Qualcuno si affretterà a dire che un caso

sensazionalistico non fa la storia, ma la verità, documentata da Nancy

Hope, storica e curatrice delle raccolte filatelico postali dello

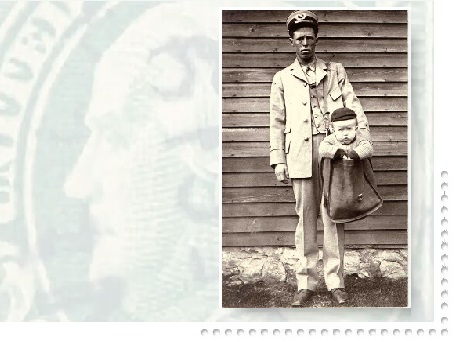

Smithsonian, è davvero un'altra. La piccola May non fu l'unica bambina che i genitori affidarono al servizio di pacchi postali del Dipartimento delle Poste a stelle e strisce. Non a portalettere qualunque, s'intende, ma

a

fidati impiegati postali con cui affrontare il viaggio in tutta

sicurezza, quasi fossero accompagnati dal diritto di raccomandazione con

tanto di assicurata appiccicata in fronte, May, infatti, fu recapitata

da un parente che lavorava sui

treni della posta ferroviaria statunitense, che probabilmente già aveva

metabolizzato l'esperienza di un altro postino che, nel gennaio del

1913, prese in carico nella sua bolgetta il

primo bambino "spedito" negli Stati Uniti da

Batavia, Si trattava del figlio dei coniugi Beauge di Glen Este che fu

trasportato dalla corriera del sistema postale rurale "Vernon Little"

alla nonna che abitava a

circa un miglio di distanza. I

genitori del ragazzo pagarono solamente 15 centesimi per i francobolli

e, siccome i figli non hanno prezzo, lo assicuravano anche per la cifra

di 50 dollari. Dopo il maschietto fu la volta di una bambina, figlia dei

signori Savis di Pine Hollow,

località della Pennsylvania. La piccola fu spedita il 27 gennaio. Presa in carico dal "corriere rurale" James Byerly

da Sharpsville, fu recapitata assolutamente indenne quello stesso

pomeriggio ai parenti che vivevano a Clay Hollow. La baby spedizione costò ai suoi genitori 45 centesimi.

Tale entusiasmo per il nuovo servizio di pacchi postali "made in USA"

provocò un certo sconcerto tra i funzionari del sistema postale

americano. Un disorientamento che spinse il Direttore Generale Albert

Sidney Burleson, il quarantacinquesimo reggente delle Poste degli Stati

Uniti, a varare una norma che stabiliva che i bambini non potevano

essere considerati missive o pacchi.

Ciò

però, evidentemente, non fu sufficiente a frenare la voglia o la

necessità di spedire, spendendo solo qualche centesimo, i propri figli

da una parte all'altra del Paese. Le cronache raccontano che il 1915 fu

l'anno in cui i "pacchi postali bambini" toccarono il loro culmine. Nel

mese di marzo, Charles Hayes, del servizio di posta rurale di Tarkin,

nel Missouri, trasportò la figlia dei coniugi Combs, la dolce Helen,

affrancata alla stregua dei pacchi postali, per la modica cifra di 10

centesimi. Il portalettere consegnò Helen alla nonna, la cui abitazione

non era però molto distante. Nell'autunno dello stesso anno Maud Smith,

di tre anni, ha "viaggiato" da casa dei nonni a quella della sua

famiglia a Jackson, nel Kentucky. Tale spedizione fu però oggetto delle

cronache locali e il servizio giornalistico che ne nacque accese una

inchiesta interna alle Poste americane, che stabilirono, in modo chiaro

ed inequivocabile, che tale procedura era una chiara violazione delle

regole postali. Fu l'ultimo caso documentato di "baby pacco postale".

Il record per il trasporto sulla maggiore distanza, ci ricorda Nancy

Hope nel suo articolo, va però accreditato ad Edna Neff, di sei anni. Ha

viaggiato dalla casa della mamma a Pensacola, in Florida, sino

all'abitazione del papà, a Christainburg, in Virginia. Stante il suo

ridottissimo peso l'affrancatura costò ai genitori solamente 15

centesimi.

Il "c'era una volta" finisce qui. Una

storia già raccontata, ma che mi ha permesso di vedere un sorriso sul

viso dei miei figli che forse, ogni volta che rivedranno quei piccoli

francobolli dei pacchi postali della nostra Repubblica a riempire le pagine del mio album,

si ricorderanno di quei bambini finiti nella capiente bolgetta del

portalettere. Chiudo con un'ultima citazione di Walter Benjamin; "ciò

che nel collezionismo è decisivo, è che l’oggetto sia sciolto da tutte

le sue funzioni originarie per entrare nel rapporto più stretto

possibile con gli oggetti a lui simili. Questo rapporto è l'esatto

opposto dell’utilità e sta sotto la singolare categoria della

completezza. Cos'è poi questa «completezza»? Un grandioso tentativo di

superare l'assoluta irrazionalità della semplice presenza dell'oggetto

mediante il suo inserimento in un nuovo ordine storico appositamente

creato: la collezione".

Bibliografia essenziale

- Marco Belpoliti, Colleziona,

collezione: qualcosa resterà; La Stampa, 07.07.2015

- Walter Benjamin, Opere complete.

Vol. 1: Scritti 1906-1922; Einaudi, 2008

- Italo Calvino, Collezione di

sabbia; Mondadori, 1984

- Nancy Hope, Very Special

Deliveries, Smithsonian National Postal Museum, 19.02.2013