La collezione di francobolli: smontare e rimontare: come in un museo?

Articolo originariamente pubblicato il 12 settembre 2017

Rieditato per questo sito il 13 settembre 2021

Sovente, nell'esternare questo mio personalistico concetto che vuole la mia collezione strutturata come un percorso espositivo "museale", ho trovato molti cultori della precisazione semantica, ancor più quando la digitalizzazione dei miei reperti li rende fruibili a chi voglia percorrere l'intero itinerario espositivo, sdoganandolo da quel rapporto di esclusività che lo relegava al personale possesso. Tra le varie segnalazioni che mi sono pervenute c'è, ad esempio, quella "ministeriale" che si può leggere sul sito del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo dove, nella pagina dedicata alle collezioni museali, è proposta una prima distinzione tra museo e collezione.

Questo post oltre che una riflessione vuole essere la risposta ai commenti pervenuti su altri due interventi pubblicati sul blog:

Quanto

partendo dal principio che "la storia del museo è ben distinta da

quella del collezionismo e la linea di demarcazione è la destinazione pubblica

del museo, sconosciuta ai grandi mecenati del XVI e XVII secolo". Certo

che se proprio "alla lettera" intendessimo prendere tale tentativo di

tracciare una linea di confine, tale "limes" concettuale avrebbe oggi

un senso relativo, un sapore vagamente archeologico, tenuto conto che dai

grandi collezionisti d'arte del passato sono trascorsi quasi quattro secoli.

Qualche critico della mia passione visionaria mi ha poi invitato a leggere un interessante contributo dal titolo "Chiarimenti sulla natura di collezioni e musei". All'autrice, Simona Fusca, va certamente il merito di esser partita da lontano senza tralasciare alcun indizio, addirittura da quel gusto di accumulare cose che parrebbe accomunare noi collezionisti ai nostri lontani progenitori di cinquantamila anni fa che, in una grotta della Francia attuale, nell'Hyène precisamente, erano stati pervasi dal gusto di raccogliere oggetti "legati tra loro" da una sorta di comune gusto estetico. Con la stessa perizia di uno scavo archeologico, l'autrice analizza parole quali "collezione" e "museo" così come si farebbe con un antico monile, scomponendone le parti e ricercando per ognuna di esse la remota provenienza. Così scopriamo, nell'analisi etimologica, che "collezione" deriva dal termine "colligo", latinismo atto a definire azioni quali radunare, raccogliere, ammassare, riunire, ma anche "mettere insieme". Non sorprende dunque che la scomposizione della matrice "cum-ligo" esprima essa stessa il concetto di "legare insieme".

E' ancora il vecchio caro latino, così come Simona Fusca ci racconta, che ci offre la genesi del termine "museo" o museum. Un luogo sacro poiché antica dimora delle Muse, le figlie di Zeus e di Mnemosine, guarda caso la "memoria" fattasi divinità. Stante l'origine mitologica, il museo assume quindi quella dimensione alta nel suo ruolo conservativo, tanto più nella sua evoluzione espositiva che, un altro illustre della materia, più volte citato nel saggio in questione, l'antropologo Giovanni Kezich, definisce "la rappresentazione più riuscita di un'idea visiva della cultura", dove "concetti, idee, saperi, notizie si palesano attraverso oggetti". Oggetti che hanno il potere, la capacità di evocare memorie che rimandano ad un altrove, secondo un sistema di corrispondenze non casuale, ma strutturato ed ordinato.

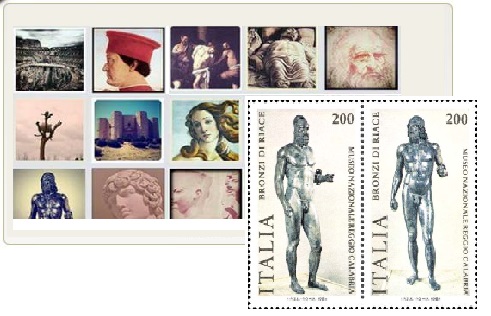

Ed è proprio qui che, da collezionista, spontanea, mi sorge una riflessione! Abbandoniamo per un momento lo steccato che separa l'aspetto pubblico del constructo museale rispetto a quello di privato possesso della collezione e limitiamoci a quanto appena sentito. Non è forse vero che per molti collezionisti "filografici" (quelli che abbracciano i diversi segmenti dell'aspetto filatelico e postale) la capacità e la volontà di trasformare francobolli, annulli, lettere in un veicolo ideale di diffusione della storia e della cultura è ingrediente principe del modus operandi con cui dare vita ad una collezione che meriti tale appellativo?

E non è forse altrettanto vero che l'impegno maggiore che affrontiamo, cioè quello di dare un senso, una logica ai nostri allestimenti, non persegue solo un gusto estetico, ma punta al disporre i nostri reperti secondo un "sistema di corrispondenze non casuale, ma strutturato e ordinato con il fine di evocare memorie in grado di raccontare una o più storie"?

Sono quesiti la cui risposta, inevitabilmente, rende per la nostra idea di collezione la definizione "museale" decisamente più calzante di quanto invece lo sia quella di Krzysztof Pomian per "collezione", così come citata nel saggio di Simona Fuscà: "ogni insieme di oggetti naturali o artificiali mantenuti (...) fuori dal circuito di attività economiche, soggetti ad una protezione speciale in un luogo chiuso sistemato a tale scopo". Ora è giusto e doveroso rammentare a chi legge, ma lo dico anche per i segnalatori delle ricerche citate in questo post, che gli studi sulla museologia e sul collezionismo fanno generalmente riferimento all'arte ed alla storia e che, a buon conto, è la stessa autrice di "Chiarimenti sulla natura di collezioni e musei" a ben evidenziarlo ed a ricordare che ciò che nel passato godeva dello status di collezione ha spesso subito una metamorfosi che, nel passaggio di possesso privato (collezione) a quello pubblico (museo) ha acquisito un nuovo status, decretando che la "collezione" è stata la genesi dell'odierno "museo". Restano chiari alcuni concetti distintivi: è innegabile che i musei siano infinitamente più longevi di chi li ha concepiti o allestiti, mentre così non si può dire delle collezioni private, spesso smembrate e disperse alla morte di chi aveva dato loro struttura e sostanza.

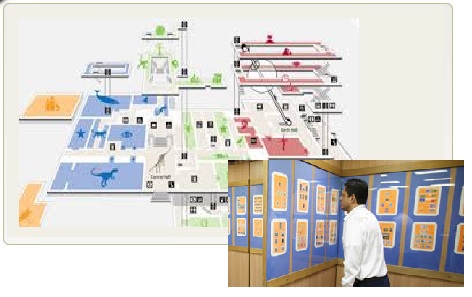

A questo punto vale la pena fare un'altra riflessione, riportandola al contesto filatelico filografico. Non è forse vero che il collezionista 2.0 potendo digitalizzare la propria collezione, rendendola in tal modo fruibile ad un pubblico, ne determina un mutamento di status che distorce i confini canonici tra privato e pubblico, pur limitato al concetto di fruibilità? Probabilmente è in atto un cambiamento. Un'evoluzione impensabile solo pochi anni fa, che consente al collezionista filatelico di mostrare ad un pubblico più vasto ed eterogeneo il proprio percorso espositivo, tutto ciò senza dover trasportare il proprio materiale esponendolo a rischi di danneggiamento o di smarrimento. Ciò comporta anche un ripensamento del processo di accomodamento, non più solo progettato per l'io collezionista, ma riarrangiato per un ipotetico visitatore. Occorre dunque affiancare alla raccolta dei propri "pezzi" alcuni concetti, se pur nella loro forma più elementare, di museologia, per la cura dell'allestimento, e di museografia, per la progettazione e l'organizzazione, anche virtuale, dello spazio espositivo.

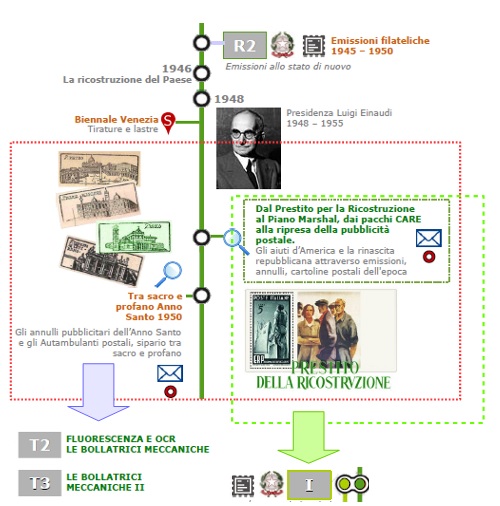

Mi è ora,

dopo tanto disquisire, irrinunciabile l'occasione per condividere l'attività di

riorganizzazione del mio percorso collezionistico e quindi espositivo,

essendo lo stesso digitalizzato. Un impegno sviluppato sia nel processo di

allestimento che in quello concettuale, attività che mi ha impegnato nei mesi

estivi. Si tratta di un'integrazione ed aggiornamento della sezione dedicata

alla meccanizzazione postale. Una revisione articolata che comporterà a

breve conseguenti revisioni dell'area filatelica repubblicana, dai cui album

sono stati estratti alcuni reperti marcofili che ho riconsiderato come meglio

rappresentativi nel quadro della meccanizzazione, piuttosto che in quello

squisitamente filatelico. Tant'è che gli album della sezione passano da sei a

sette con alcune interessanti novità. Di conseguenza si contrae la sezione

dedicata alla Ricostruzione presente nel percorso dei francobolli allo stato di

"nuovo", ove resteranno i reperti di storia postale raccolti quale

fuori programma tematico del periodo, pezzi che, a breve, traslocheranno

nuovamente nelle "vetrine" (gli album) della "repubblica

obliterata" che, allo stato attuale inizia dal 1955, ma che nei miei

programmi correva all'indietro di una decina d'anni, allineandosi ai valori

nuovi ed ospitando interessanti approfondimenti.

-

Album T1

1967 Scatta l'operazione CAP | Da principio fu il portalettere | Il postino col timbro | Roma 1890 la bussola postale | I quartieri postali tra regno e repubblica | Rioni postali da due a tre cifre | La prima mostra europea della meccanizzazione | Annulli sperimentali ed educativi | Il numero d'oro e le campagne promozionali del CAP | Come ti cambio l'annullo … con il CAP | Da frazionario a CAP |

-

Album T2

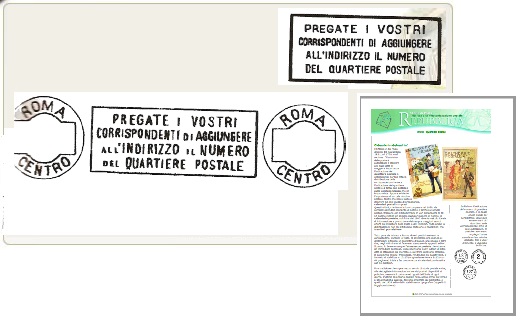

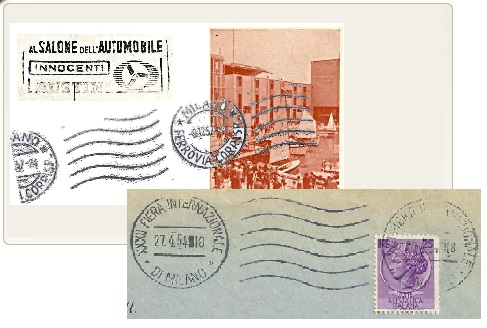

La bollatura e la meccanizzazione |Le bollatrici Bickerdike | Le bollatrici Krag | Le bollatrici Flyer (Flier) | Gli annulli parlano agli italiani | Meccanizzazione e propaganda di regime | La ricostruzione e gli annulli meccanici | Meccanizzazione e pubblicità postale | Anno Santo e autambulanti |

-

Album T3

Pubblicità postale repubblicana | Le bollatrici Flyer/OMT | Le bollatrici Secap | Le bollatrici Klussendorff | Le bollatrici Pitney Bowes | Le bollatrici Hasler e Ascom Hasler | SEL l'evoluzione della specie | Le bollatrici BNG |

-

Album T4

Bollatrici: l'era dei CMP | Elsag cento anni di successi | 1970 il piano regolatore postale | Codifica a barrette fluorescenti | 1977 il bustometro | Da Firenze a Genova: gli impianti pilota | 1993 due su cinque inverso | - Album T5

CMP e CPO verso il Duemila | Le nuove codifiche del CAP | Il codice ID TAG | Verso la posta senza francobollo | - Album T6

La genesi della meccanizzazione | Da Rotterdam al Regno Unito | Brighton l'incubatore | - Album T7

Non ti scordar di me | Germania: nasce il PLZ | Le grandi imprese e le esposizioni tecnologiche | 1984: prove tecniche di lettura ottica | Quota cinque anche oltre le Alpi – il CAP in Francia | La codifica MTM ad impressione | La codifica a marchi inchiostrati |

Sarà, ma mantenendo il massimo rispetto per studiosi, antropologi ed esperti museali, l'impressione è che quel raccoglitore di oggetti "legati tra loro" da un comune senso estetico, che cinquantamila anni fa tirava a campare tra le grotte dell'Hyèene, qualche piccolo passo avanti l'abbia fatto.

Bibliografia essenziale

- Simona Fuscà, Chiarimenti sulla natura di collezioni e musei, www.artericerca.com, (ultima consultazione30/10/2019)

- G. Kezich, Museo, 2006, da Antropologia Museale, 14, pp. 57-59

- Krzysztof Pomian, Collezionisti, amatori e curiosi, Parigi-Venezia XVI-XVIII secolo, 2007, Il Saggiatore

- Alcide Sortino, Di bollo in bollo, raccolta articoli de l'Annullo, www.ilpostalista.it (ultima consultazione 30/10/2019)