Avvertenza

Valutazione e recensione sono frutto del mio personale gusto individuale, delle mie preferenze letterarie, così come la valutazione che assegno. E' quindi più che comprensibile, anzi auspicabile, che molti non la pensino come me. Detto ciò: ogni libro è fatto per essere letto.

⭐ Sufficiente

⭐ ⭐ Più che discreto

⭐ ⭐ ⭐ Buono

⭐ ⭐ ⭐ ⭐ Ottimo

⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ Eccellente

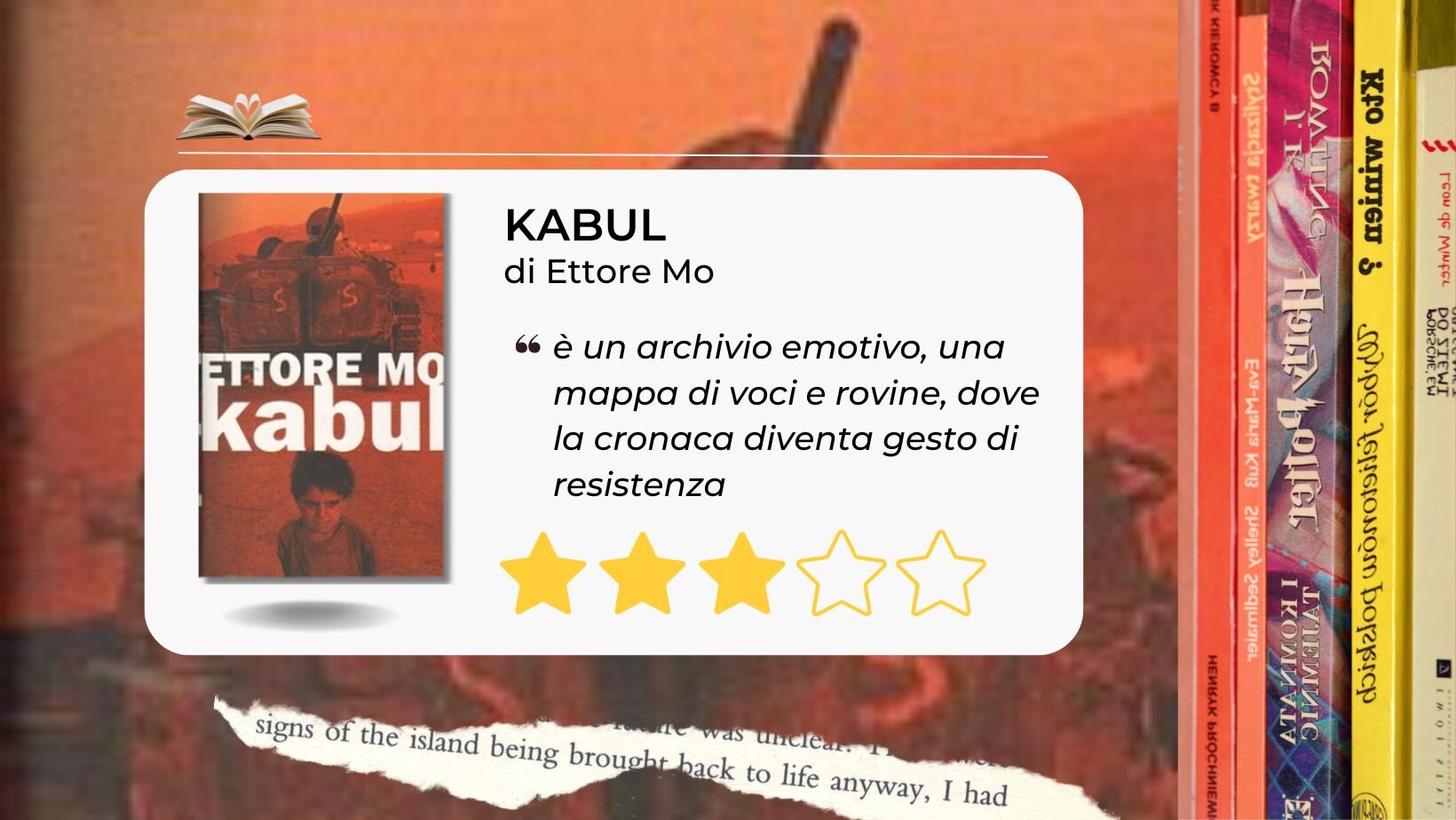

La mia valutazione su questo libro:

⭐ ⭐ ⭐ ⭐ Ottimo

C’è un punto, nel libro di Siba Shakib, in cui la protagonista Shirin-Gol, dopo aver attraversato guerre, campi profughi, stupri, fame e tentativi di suicidio, si ferma ed esclama: “Dio viene solo per piangere”. Non è una bestemmia, è una diagnosi. Una diagnosi tanto poetica quanto brutale di un Paese che ha smesso di essere luogo ed è imploso, diventando rovina, eco lontana.

Shakib — iraniana di nascita, tedesca d’adozione, documentarista e attivista — non scrive un romanzo. Redige una testimonianza che si traveste da biografia, ma che in realtà è un canto funebre corale, una shahāda laica — non di fede, ma di memoria — che attraversa l’Afghanistan dagli anni dell’invasione sovietica fino all’ascesa dei talebani. Il corpo narrativo veste quello di Shirin-Gol, donna afghana che diventa madre, mendicante, prostituta, rifugiata, resistente, e che sopravvive a tutto senza mai smettere, in questa trasformazione forzata, di generare racconto. La sua voce è quella di Shakib, che non si limita a trascrivere: amplifica un lamento, incide il dolore, trasmette.

La storia di Shirin-Gol comincia nel 1979, quando i bombardamenti sovietici distruggono il suo villaggio. Da lì in poi, ogni tappa è una discesa tra i gironi di un Dante asiatico e infernale: Kabul, il campo profughi in Pakistan, il matrimonio forzato per saldare i debiti del fratello, la vendita del proprio corpo per sfamare i figli, l’illusione dell’Iran come terra promessa, la prigione, il ritorno. Ogni luogo è una soglia, ogni evento una mutilazione. Ma ciò che colpisce non è solo la sequenza degli orrori: è la lucidità con cui Shakib li restituisce a chi legge. Tanto da imporci pause profonde, interrogandoci sull’idea stessa di umanità universale. Nella narrazione dell'autrice non c’è compiacimento, non c’è pornografia del dolore. C’è una precisione documentaria che si alterna a squarci lirici — e per fortuna — come se la cronaca si spezzasse per lasciar entrare la poesia.

Ho apprezzato la tensione tra il lirismo e la precisione, tra la memoria e la denuncia. Shakib non vuole solo raccontare una vita, vuole registrare una memoria collettiva, senza intenti consolatori — perché non si cancella ciò che è stato — ma con l'intento di interrogarci. Shirin-Gol non è un’eroina. È un corpo che resiste, una voce che non si spegne. La sua forza non sta nella vittoria — miei cari occidentali — che, come me, leggete questo libro sul divano del salotto buono, tenendo in una mano un aromatico tè con qualche goccia di miele, ma nella sopravvivenza. S-o-p-r-a-v-v-i-v-e-n-z-a. Scandiamola insieme, lentamente. E questa sopravvivenza è politica. In un Paese dove le donne sono ridotte a merce, a silenzio, a colpa, Shirin-Gol parla. E nel parlare, rompe il patto dell’oblio.

Shakib, da documentarista, costruisce il testo come un montaggio filmico: testimonianze, ricordi, dialoghi, frammenti. Il risultato è un libro che non ha una struttura classica, ma che pulsa come l’alternanza dei fotogrammi. Ogni fotogramma è una ferita aperta, ogni capitolo una cicatrice che sanguina. E forse per questo è d'obbligo ricordare che il racconto non contiene dolcificanti e chi è abituato a leggere libri edulcorati è avvertito: si può soffrire.

Il titolo stesso è una dichiarazione: “Dove Dio viene solo per piangere”. Badiamo bene: non per salvare, non per giudicare, ma per piangere. È un’eloquente teologia del disincanto, una spiritualità del dolore. In questo, il libro si fa elegia. Ma non in modo astratto: un’elegia incarnata, che passa per il corpo delle donne, per le madri che partoriscono sotto le bombe, per le figlie che crescono nel fango, per le sorelle che si vendono per un pezzo di pane. E la figura della madre è centrale. Shirin-Gol è madre, ma anche figlia, sorella, moglie. È donna dove essere donna è una disgrazia. E in ogni ruolo, è costretta a negoziare la propria dignità. La maternità, in questo libro, non è idealizzata: è una lotta, una condanna, una forma di resistenza.

“Dove Dio viene solo per piangere” è tante cose: una mappa dell'Afghanistan su cui tracciare un itinerario geografico — dal villaggio distrutto a Kabul, dal campo profughi in Pakistan alla prigione in Iran —, un diagramma che intreccia eventi storici e biografia, una linea del tempo che mostra come la vita delle donne si sovrapponga alla storia di un Paese.

Duole chiudere dicendo che non c'è redenzione per Shirin-Gol. Non c’è alcun lieto fine. Il miracolo? È la voce che resta. In un Paese dove Dio può solo piangere, nessuno si aspetta il miracolo: una donna che parla. E nel parlare, salva la memoria. Il libro non si legge: si ascolta. Si attraversa. Si accoglie. E da oggetto diventa soggetto. Come testimone. Come corpo.