Avvertenza

Valutazione e recensione sono frutto del mio personale gusto individuale, delle mie preferenze letterarie, così come la valutazione che assegno. E' quindi più che comprensibile, anzi auspicabile, che molti non la pensino come me. Detto ciò: ogni libro è fatto per essere letto.

⭐ Sufficiente

⭐ ⭐ Più che discreto

⭐ ⭐ ⭐ Buono

⭐ ⭐ ⭐ ⭐ Ottimo

⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ Eccellente

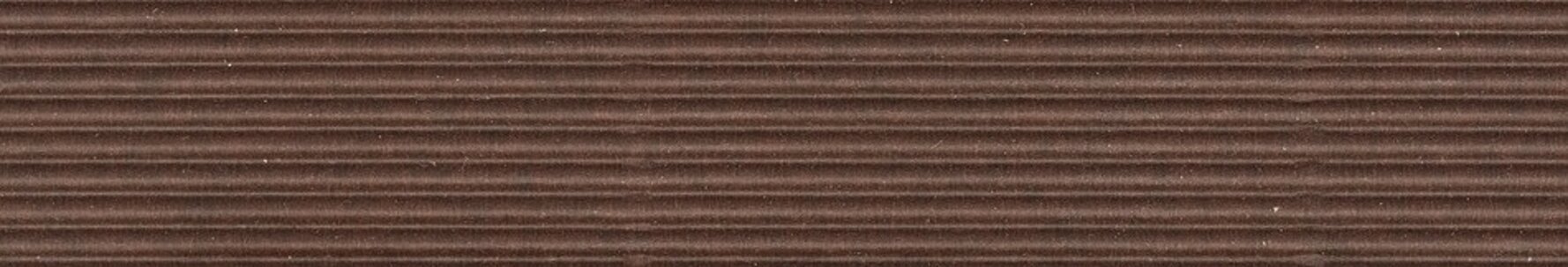

La mia valutazione su questo libro:

⭐ ⭐ ⭐ Buono

Per quanto la cronaca sugli incidenti e le morti sul lavoro ci riporta, puntalmente e con una sequenza che pare perpetuarsi nel tempo, la lettura de "La fabbrica delle ragazze" di Ilaria Rossetti esonda dagli argini del romanzo storico: l'alveo è quello di un requiem civile. Un canto sommesso e straziante per cinquantanove vite spezzate, quasi tutte femminili, che il tempo ha sepolto sotto la polvere del tempo, ma soprattutto dell’indifferenza. È il 7 giugno 1918, e a Castellazzo di Bollate, in provincia di Milano, esplode la fabbrica di munizioni Sutter & Thévenot. Il boato non è solo fisico: è morale, è sociale, tremendamente umano. Eppure, la Storia non lo ha registrato con la solennità che merita. La Rossetti lo fa ora, con una penna il cui inchiosto si tinge di nero e di rosso. Il colore del lutto, quello del sangue.

Il romanzo si apre infatti nel dolore, e da lì non si sposta. Non cerca redenzione, non offre consolazioni. Ci sono Martino e Teresa Minora, contadini lombardi, genitori di Emilia, la “piscinina”, mandata a lavorare alla Sutter per necessità, per convinzione, per quella promessa di emancipazione che spesso si rivela una trappola. Martino è burbero, Teresa è pragmatica. Lui sogna una figlia sopravvissuta, lei cerca la verità. Due facce della stessa medaglia: quella del lutto che non si sa nominare.

La Rossetti evita il primo piano, sceglie un punto di vista laterale, intimo, domestico. Non racconta la fabbrica come luogo di produzione, ma come ventre oscuro che inghiotte. E lo fa con una scrittura che è insieme lirica e rurale, capace di evocare il profumo della terra e il tanfo pungente della polvere da sparo. Le ragazze della fabbrica non sono eroine: sono corpi, mani, occhi. Sono vite che si muovono tra le biciclette e i turni, tra le cartoline d’amore e le granate da assemblare. Sono figlie, sorelle, madri. Sono il fronte interno di una guerra che non ha mai chiesto il loro consenso.

Durante la Grande Guerra, l’Italia mobilita non solo soldati, ma anche civili. Le fabbriche di munizioni diventano snodi vitali per lo sforzo bellico. E le donne, con le dita sottili e la resistenza silenziosa, rappresentano la leva di massa. La Sutter & Thévenot, stabilimento franco-italiano, impiega, pardon recluta, centinaia di ragazze, alcune appena adolescenti. La paga è buona, il lavoro è duro, i rischi sono silenzi. L’esplosione del 7 giugno 1918 è una tragedia annunciata. Le cause ufficiali parlano di un ordigno caduto di mano. Ma in paese si vocifera di sabotaggi, negligenze, verità nascoste. La produzione riprende subito: in tempo di guerra, le vite contano meno delle munizioni. E così, mentre al fronte si muore di fucile, a Bollate si muore di lavoro. Di lavoro femminile, invisibile, non celebrato.

Il romanzo avvince forse perché la Rossetti non si limita a ricostruire: più che altro interroga. Cosa significa morire per la guerra senza averla combattuta? Cosa resta di una figlia quando il suo nome non compare nei libri di storia? Cosa può fare una madre, se non credere all’impossibile per dare senso all’assurdo? Domande di un romanzo costruito a ritroso, come se il tempo stesso cercasse di riavvolgere il nastro per inciderci sopra la parola scusa. La lingua è essenziale, ma mai povera. È il logos dei campi, delle cucine, dei sogni contadini. Eppure, tra i suoi fonemi agresti, c'è lirica. Sa farsi denuncia. Martino e Teresa non parlano molto, ma pensano. E nei loro pensieri c’è tutto: la colpa, la speranza, la rabbia. Martino immagina una figlia che invecchia, che si sposa, che vive. Teresa cerca prove, indizi, spiegazioni. Entrambi cercano di sopravvivere al vuoto. E in questo vuoto, la Rossetti costruisce un romanzo che è pieno di umanità e ci commuove pure.

La fabbrica delle ragazze è un atto politico. Non perché prende posizione, ma perché ci restituisce visi, voci, anime. Soprattutto anime, di chi è stato dimenticato, di chi non ha mai avuto il diritto di raccontarsi. È un romanzo che denuncia che commemora senza retorica, che ama senza romanticismo. Quando si chiude il libro, non si ha la sensazione di aver letto una storia. Si ha la certezza di aver condiviso un lutto, un dolore. Di aver camminato accanto a Martino e Teresa, di aver sentito il boato, di aver raccolto quei miseri resti. Di aver capito che la guerra, ogni guerra, non finisce quando finiscono le battaglie. Finisce quando si comincia a ricordare. Un romanzo che è fabbrica, ma anche cimitero, altare, preghiera. Un romanzo che assembla una cronaca perduta, pezzo dopo pezzo, come si costruivano le granate. Ma lo fa con le parole, non con la polvere da sparo. Ed è da sciocchi pensare che le parole brucino meno.